Рецензии

70-е годы

В.Юзефович. ЗАПОМНИТСЯ НАДОЛГО. «Музыкальная жизнь», 1970, № 16.

Р.Щедрин. «Новая встреча».«Советская музыка», 1971, №1.

Н.Танаев. «Лондонский симфонический» (фрагмент). Музыкальная жизнь, 1971, № 12.

Я.Мильштейн. «Вечер большой музыки». «Музыкальная жизнь», №2, 1972 г.

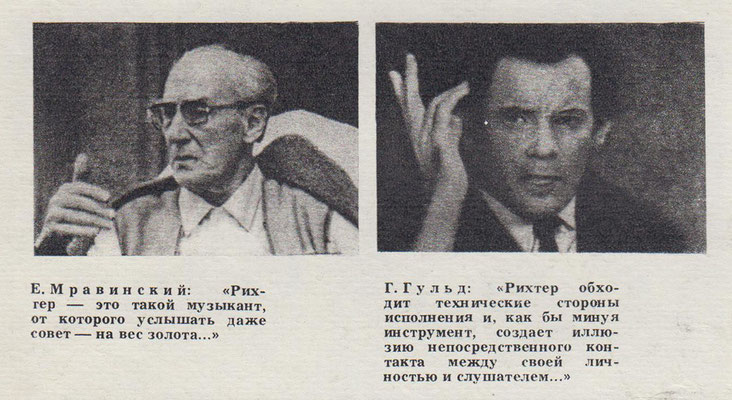

И.Мартынов. «Прометей в Большом зале».- «Советская музыка», 1972, №7, с.84-85.

В.Самойлов В мире филофонии. Великолепное мастерство. «Музыкальная жизнь», № 12, 1972 г.

В.Сирятский. «Советская музыка», 1976, № 3. Три прочтения «Картинок с выставки». (М.Юдина, С.Рихтер, В.Горовиц.)

Д.Ойстрах. «Великий художник нашего времени». «Музыкальная жизнь», 1976, №17.

Ан. ВАРТАНОВ. РАССКАЗ ОБ ОДНОМ КОНЦЕРТЕ. «Музыкальная жизнь», 1976, № 17.

Я.Мильштейн. ВЕЛИКИЙ АРТИСТ СОВРЕМЕННОСТИ. «Советская музыка», 1977, №2.

Б.Кац. "Письма из филармонии" (фрагмент). "Аврова", 1977, №6.

М.Нестьева. «Творец лунных лучей и пламени солнца». (Сонаты Шуберта в исполнении С.Рихтера, В.Кемпфа, А.Шнабеля и В.Софроницкого.) «Советская музыка», 1978, №3.

В.Тимохин. Высокая гармония. «Музыкальная жизнь», 1977, №23.

С.Яковенко. ДИТРИХ ФИШЕР-ДИСКАУ – СВЯТОСЛАВ РИХТЕР. «Советская музыка», 1978, №3.

Б.Владимирский. Наш друг пластинка. «Советская музыка», 1978, №4, фрагмент.

Л.Гаккель. РИХТЕР ИГРАЕТ ВОСЬМУЮ СОНАТУ. «Советская музыка», 1978, №4.

А. Г. Скавронский. "РИХТЕРОВСКИЕ ШУБЕРТИАДЫ". «Советская музыка», 1978 г., №9.

Альфред Хоффман. "Постоянно оттачивающий свое мастерство". "Румыния", №1.

И.Нестьев. «ХРОНИКИ СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА». «Музыкальная жизнь», 1979, №1.

С.Бирюков. "Хроники Святослава Рихтера". "Телевидение и радиовещание", 1979, №2.

В.Юзефович. Quattour de quattour. - «Советская музыка», 1979, №9, с.47-62.

М.Богданова. ЧАС МАСТЕРСТВА. «Смена», 1979, №21.

В.Юзефович.

«Музыкальная жизнь», 1970, № 16.

ЗАПОМНИТСЯ НАДОЛГО

Четыре имени свела воедино афиша одного из последних концертов прошедшего сезона в Большом зале Московской консерватории : Н. Мясковский,

С. Прокофьев, Е. Светланов, С. Рихтер. «Встреча» этих четырех фамилий не была случайной.

Имена Мясковского и Прокофьева нередко упоминались рядом. Выдающиеся советские музыканты вместе учились в Петербургской консерватории, вместе, и не без помощи друг друга, обретали признание. Первая обобщенная характеристика творчества молодого Прокофьева принадлежала перу Мясковского, позднее в прессе появилась статья Прокофьева, приветствовавшего фортепианную сонату Мясковского. До конца жизни они поверяли один другому свои творческие замыслы, делились сомнениями, радостями, трудностями, с придирчивой строгостью оценивали новые сочинения друг друга...

Двадцать седьмая симфония Мясковского и Пятый фортепианный концерт Прокофьева – произведения различных исполнительских судеб. Симфония была горячо встречена в вечер своей премьеры, состоявшейся уже после смерти Мясковского, в 1950 году. Вскоре она завоевала большую популярность среди любителей музыки. Фортепианный концерт, впервые сыгранный Прокофьевым в 1932 году в Берлине, успеха не имел, за ним закрепилась репутация неудачливого сочинения. Два эти произведения были очень разными по содержанию, по характеру. Симфония подводила итог всему творчеству Мясковского. Концерт Прокофьева, напротив, весь словно устремлен вперед... Прошли десятилетия. И вот сегодня, слушая эти сочинения, мы воспринимаем их как классику советской музыки.

Блестящий интерпретатор Мусоргского и Рахманинова, Скрябина и Метнера, Евгений Светланов видит в Мясковском непосредственного продолжателя лучших традиций русской классики. Дирижер активно пропагандирует музыкальное наследие композитора, мечтает об исполнении цикла, составленного из всех его симфоний. Двадцать седьмая – одно из высших исполнительских достижений Светланова. Редко кому удавалось так глубоко, с такой проникновенностью передавать высокий пафос лирики Мясковского.

...Первая часть симфонии – эпическое повествование. Во вступительном Adagio слышатся и раздумье (рассказчик словно не остановился еще на определенном сюжете, подыскивает его), и тревожный намек на грядущий драматизм... Первое Allegro Светланов проводит намеренно сдержанно, как бы приберегая заложенный в нем внутренний динамизм для репризы, где главная партия захватит все голоса оркестра. Небольшой эмоциональный «роздых» (рассказчик вновь задумался о сюжете...), который дает звучащая свирельным проигрышем связующая тема, сменяется побочной партией. Широкая, неторопливая в своем горделивом развороте, она достигает у оркестра и дирижера подлинных высот эмоционального откровения. Особенно запоминается ее проведение в репризе, где Светланов пользуется капризно-прихотливым rubato. Кода, с ее большим разгоном темпа, приносит окончательное утверждение образов первой части симфонии.

Размеры рецензии исключают подробный анализ исполнения всей симфонии. Упомяну лишь, что, подчеркивая драматизм среднего эпизода второй части, дирижер углубляет тем самым основной образ – полную возвышенного благородства, по-рахманиновски протяженную мелодию. Если в начале части определяющими в ее звучании являются спокойствие, безмятежность, то в репризе, наступающей после тревожной середины (ее ассоциируют часто с воспоминаниями о военном лихолетье), та же тема, обретает оттенок «пережитости». Разумеется, такая трактовка не вычитана в ремарках партитуры, она порождена мыслящим исполнителем-художником.

Святослав Рихтер с начала своей артистической деятельности зарекомендовал себя выдающимся интерпретатором музыки Прокофьева. Его первое публичное выступление, как известно, занимало второе отделение совместного с Г.Г.Нейгаузом концерта: учитель играл Мясковского, ученик – Прокофьева. Вторая соната Прокофьева значилась в программе первого сольного концерта Рихтера. Позже одна за другой последовали в его исполнении премьеры Седьмой и Девятой сонат, флейтовой сонаты (с Н. Харьковским) и – в качестве дирижера! – Симфонии-концерта для виолончели с оркестром (солист М. Ростропович). Но особенно знаменательной стала встреча пианиста с Пятым фортепианным концертом. Сыграв впервые этот концерт (в 1941 году под управлением автора), Рихтер восстановил его некогда подорванную репутацию, обратившись к нему вновь в 1958-м, привлек «на сторону» сочинения многих приверженцев, а в 1970 году пианист привел эту музыку к настоящему триумфу. Оба вечера (программа исполнялась дважды) пианист бисировал по две-три части концерта.

Мы знаем, что Прокофьев был не совсем удовлетворен Пятым концертом из-за недостаточной простоты изложения. Прокофьев-пианист указывал на невероятную сложность фортепианной партии; дирижировавший премьерой концерта В. Фуртвенглер отмечал трудности в его партитуре.

Слушая ныне игру Святослава Рихтера, выступающего вместе с Государственным оркестром Союза ССР под управлением Е.Светланова, меньше всего акцентируешь внимание на преодолении каких-либо сложностей. В памяти остается прежде всего удивительно точное стилистически постижение музыки. В рихтеровской интерпретации отчетливо проступают основные контрасты образного мира прокофьевской музыки: ее «классические» традиции и ее новаторство, контрасты токкатной и лирической ее сфер. Но если композитор, говоря об этих главных стихиях собственного творчества, разграничивал их примерами из различных сочинений, то Рихтер и Светланов вскрывают в Пятом концерте их теснейшее взаимодействие. Вы погружаетесь в атмосферу чистоты и ясности классического музицирования, когда с какой-то «хрустальной» осторожностью пианист играет побочную тему первой части концерта. Перед вами Прокофьев-новатор – во всесокрушающем вихре и нервной пульсации открывающего концерт Allegro. Пример исполнительского темперамента, эквивалентного жару сердца композитора, – сыгранная на едином дыхании Токката, третья часть концерта. Вы проникаетесь лирикой Прокофьева: материал для таких тонких ассоциаций, как картина плавающих в воде лепестков розы, дает вслушивание в начало четвертой части. Вообще картинность, образность – одна из наиболее сильных сторон дарования Рихтера, как и Светланова. Достаточно сказать о рельефном воплощении ярмарочно-балаганной, «петрушечной» стихии финала концерта (являющейся, по сути дела, еще одной ипостасью прокофьевского творчества, лишь очень условно названной композитором «скерцозностью»).

Мясковский и Прокофьев, Светланов и Рихтер доставили слушателям минуты высокого эстетического наслаждения. Государственный симфонический оркестр СССР радовал послушностью воле Светланова, гибким следованием исполнительским намерениям Рихтера, игрой своих солистов В.Зверева (флейта), А.Петрова (гобой), Л.Крылова (английский рожок), Ф.Лузанова (виолончель) и инструментальных групп, которые соревновались в стройности, ансамблевом совершенстве и красоте звучания.

Р.Щедрин. «Новая встреча».«Советская музыка», 1971, №1.

В КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛАХ

Я.Мильштейн. Вечер большой музыки

«Музыкальная жизнь», №2, 1972 г.

Четыре концерта Святослава Рихтера в Большом зале Московской консерватории и в Зале имени П И. Чайковского с программами из произведений Бетховена, Шуберта, Брамса, Шопена, Дебюсси — выдающееся событие в музыкальной жизни столицы.

Рихтер — великий артист. пианист несравненной художественной силы, обладающий поразительным даром перевоплощения. Какое предельное мастерство требуется для того, чтобы сохранить стиль автора, передать его мысли; чувства, волю и в то же время остаться самим собой, проявить в полной мере свою художественную индивидуальность. Когда Рихтер играет различных авторов, не знаешь, чему отдать предпочтение. Сама техника пианиста, блистательная и дерзновенная, рождена этим стилевым универсализмом. Она великолепна прежде всего потому, что всегда вытекает из характера и особенностей исполняемого произведения, связана с ними нерасторжимыми узами. И конечно, ничего общего она не имеет с выработанным на все случаи жизни механизмом, с виртуозном щегольством.

Сонаты Шуберта до минор и си-бемоль мажор уже давно входят в репертуар Рихтера. Начиная с конца 1940-х годов пианист неоднократно играл их в своих концертах, особенно вторую. И каждый раз мы находим в его интерпретации нечто новое, неожиданное. На первый план выдвигалась то архитектоника широко изложенных первых частей, то поэтическое величие медленных частей, то танцевальная стихия финалов, Менялись эмоциональные акценты, художественные ракурсы... Но одно оставалось неизменным: цельность замысла. Сонаты большой временной протяженности вставали перед слушателями как нечто легко обозримое, единое, видимое словно с «орлиного полета», как органический сплав, где любая деталь, подчиняясь законам целого, в то же время живет своей самостоятельной жизнью. Если бы потребовалось в немногих словах охарактеризовать основные качества исполнения Рихтером этих сонат, то мы бы сказали: мудрость, нравственная чистота, человечность. И, пожалуй, добавили еще: это исполнение, богатое романтическим чувством, но очень современное в своих выразительных средствах.

Сонаты Бетховена соч. 90, 109 и 110 игрались Рихтером в концертах еще чаще, чем сонаты Шуберта, особенно первая и последняя. Вспоминается, например, исполнение Рихтером Сонаты соч. 110 на одном из студенческих вечеров класса Г. Г. Нейгауза осенью 1937 года. Уже тогда чувствовалось в его интерпретации нечто такое, о чем словами не расскажешь: так играть мог . только музыкант, наделенный от природы редким даром. Что же сказать об исполнении Рихтером этого произведения теперь, когда оно приобрело с годами и большую глубину, и большее совершенство, и большую контрастность, когда оно стало и значительнее, и мудрее. Поразительная по сдержанной экспрессии трактовка первой части, ясность в выражении народного духа второй (обращает на себя внимание медленный темп, необычный в свете традиционных представлений, но именно так задуманный, если судить по нотной записи, самим Бетховеном). Но особенно значительными оказались сейчас третья и четвертая части сонаты: подчеркнуто скорбное Arioso dolente в весьма медленном темпе — не скорбь, а бездна скорби; непреклонно развертывающаяся первая фуга с новым проведением Arioso, еще более жалобным и печальным (незабываемо! тонкое интонационное мастерство Рихтера при воссоздании прерываемой паузами мелодии — словно учащенное болезненное дыхание); и, наконец, вторая фуга — верх совершенства в исполнительском искусстве Рихтера. Вы как будто присутствуете при возрождении жизни; под пальцами пианиста крепнут мысль и чувство, все более и более осложняется движение, пока тема в увеличении не достигает своего апогея в аккордовом проведении. Создается впечатление всепокоряющей власти нарастания, какой- то необыкновенной ликующей радости, завершающейся в предельно мощном по силе звучания пассаже.

Свое видение мира сказалось и на исполнении Рихтером сонат соч. 90 и 109. Здесь все было закономерно. Каждый поворот «событий» имел свое назначение; одно вытекало из другого с непреложной необходимостью; все было одухотворено, овеяно поэтичностью.

С полным правом мы можем говорить не только о Бетховене или Шуберте Рихтера, но и о Брамсе Рихтера, Шопене, Дебюсси, Рахманинове... В рихтеровском Брамсе (в концерте исполнялись пьесы из соч. 116) прежде всего пленяет сочетание логической стройности, конструктивной четкости с остротой и тонкостью передачи чувств. Слушая в интерпретации пианиста интермеццо или каприччио, всегда сознаешь, сколь близко ему само существо музыки Брамса. Каждое интермеццо дает нам нечто глубоко интимное, свежее, проникновенное, каждое каприччио покоряет непреклонным ритмом, смелостью, неисчерпаемым богатством фантазии (напомним, например, как чудесно и необычно звучали — по контрасту с бурными крайними частями — средние эпизоды каприччио соль минор и ре минор).

В ноктюрнах Шопена — полное отсутствие шаблона. Все ясно, стройно, определенно и в то же время глубоко, значительно по чувству. Нежность без сентиментов, экспрессия без преувеличения, интеллектуальность без нарочитости.

Особенно сильное впечатление оставили два ноктюрна: фа мажор соч. 15 и ми-бемоль мажор соч. 55. В первом очертания мелодии были такими мягкими и нежными на фоне легко и ровно звучащего сопровождения, что она казалась совсем прозрачной, словно повисшей в воздухе; во втором неотразимо действовали последовательно выдержанный медленный темп, глубокая содержательность «дуэта голосов» на фоне безупречно сыгранных выразительных триолей сопровождения. Особо заслуживает быть отмеченной педализация Рихтера в ноктюрнах. Она как бы избегает двух крайностей: неоправданной плотности и сухости. В ней органично сочетаются изобилие и прозрачность.

В пьесах Дебюсси, как включенных Рихтером в программы (первая серия «Образов»), так и сыгранных на «бис» («Колокола сквозь листву», «Памяти Гайдна»), восхищает неповторимое своеобразие колорита, мягкость переходов, воздушная легкость туше, гибкость рельефа. Всегда чуткий к звуковым градациям, к светотени, к полутонам, Рихтер доводит и здесь до предельного совершенства. Это касается исполнения таких пьес, как «Посвящение Рамо», «Движение», «Отражения в воде» и, особенно, «Колокола сквозь листву». В исполнении Рихтера — это звуковая картина, чарующая своими мягкими линиям и колористическими находками. Смутно, как сквозь дымку, проступают в начале пьесы очертания мелодии на фоне приглушенного колокольного звона. Звук имеет при этом мало с чем сравнимый серебристый — не холодноватый, теплый — оттенок. Короткая кульминация с расширяющимися и усиливающимися колокольными звонами приводит к точке максимального взлета. Столь же быстро все затихает, гаснет, меркнет. В конце слышны лишь совсем глухие, далекие отголоски колокольного звона И что удивительно:. всего этого Рихтер достиг на инструменте, плохо подготовленном для концерта, - рояль не только не был хорошо «интонирован», н ему не хватало элементарной выравненности звучания. Не пора ли наши концертным организациям всерьез задуматься над подобными явлениями?!

Дискография

В.Сирятский. «Советская музыка», 1976, № 3.

Три прочтения «Картинок с выставки»

(М.Юдина, С.Рихтер, В.Горовиц)

«Картинкам с выставки» – более ста лет. Это замечательное, сегодня едва ли не хрестоматийное, произведение зазвучало на эстраде не сразу. И хотя в конце XIX – начале XX века его художественные достоинства оценивались высоко, считалось что цикл Мусоргского – сочинение для концертного исполнения неблагодарное, неудобное. Сегодня причина такого отношения к «Картинкам с выставки» понятна: композитор во многом отошел от традиционного для своего времени использования фортепиано, и новшества его многим казались чем-то несоответствующим «природе инструмента».

Особенности использования фортепиано в произведениях Мусоргского до настоящего времени мало исследованы. Анализ их не является задачей и настоящей статьи. Но без специальной характеристики самых существенных особенностей не обойтись, ибо она – ключ к пониманию тенденций, наметившихся в интерпретации сюиты.

Суровая правда о жизни народа, о бедах и радостях простых людей – главная тема «Картинок с выставки». Чтобы раскрыть необычную для пианистического искусства того времени тему, пришлось отказаться от романтических представлений об идеале фортепианной звучности. Борясь с ними, композитор создал новый тип фактуры. В произведениях тех лет вертикаль по большей части образуется из поочередно вступающих звуков гармонической фигурации, которые благодаря педали наслаиваются друг на друга. Постепенному возникновению вертикали присуща специфическая прелесть: жизнь фортепианного звука начинается с удара; последний особенно заметен в момент рождения неарпеджированного многозвучного аккорда; но если этот аккорд берется при поднятых демпферах вразбивку, то разносящееся звучание нот, сыгранных первыми, как бы скрадывает, затушевывает удары, вызванные взятием остальных.

Место привычных гармонических фигураций заняли в сюите Мусоргского унисоны и стройные «столбики» аккордов. Лишь в нескольких десятках тактов вертикаль возводится с помощью педали, которая в одних случаях присоединяет бас к созвучиям, появившимся раньше или позднее него («Два еврея», тт. 8–16; «Избушка на курьих ножках», тт. 41–56), в других – напластовывает гармонически тождественные звукосочетания («Богатырские ворота», тт. 114–132). Композитор придает здесь звучанию суровый, эпический оттенок, обнажая «ударность» фортепиано.

Унисонно-аккордовая фактура принесла с собой краски, неизвестные тогдашней фортепианной музыке. И композитор воспользовался ими на редкость изобретательно; каждый номер сюиты имеет свой неповторимый колорит.

В тексте сюиты очень мало динамических ремарок. Мусоргский обычно лишь указывает, громко или тихо должен исполняться тот или иной большой эпизод. Подробности же нюансировки, задуманной автором, как бы вобрал в себя сам характер изложения. Фактурные перемены с неотвратимой неизбежностью влекут за собой усиления и спады звучности. Чередование оттенков внутри крупных разделов происходит по преимуществу без плавных переходов, потому что структура музыкальной ткани почти везде меняется внезапно, скачком. Какой исключительной творческой смелостью нужно было обладать, чтобы прибегнуть к скачкообразной нюансировке1 в век всеобщего поклонения «динамическим волнам»!

В «Картинках с выставки» мы встречаем непривычное полнозвучие. Его своеобычность коренится в том, что оно достигается чаще всего не с помощью педали, объединяющей последовательно вступающие звуки в гигантский аккорд (способ, открытый романтиками), а благодаря всякий раз особенному, специально найденному расположению сомкнутых звукосочетаний, при котором звучность становится гулкой, насыщенной («Прогулки» № 1, тт. 19–24; № 3, тт. 1–4; № 5, тт. 9–15; «Гном», тт. 60–71; «Быдло», тт. 21–46; «Избушка на курьих ножках», тт. 25–40; «Богатырские ворота», тт. 1–19, 47–63).

Мусоргский по-иному, нежели его современники, пользуется фортепианными регистрами. Он избегает смешения регистровых тембров. В «Картинках с выставки» даже при широкоохватной фактуре они не утрачивают своей индивидуальности («Богатырские ворота», тт. 89–110; «Быдло», тт. 21–46; «Гном», тт. 19– 22; 70–81 и т. д.). Чтобы сохранить чистоту тембров, композитор отделяет регистры друг от друга «окнами-промежутками», не заполненными звучанием. Прорезая эти «окна», он нередко обращается к тесному аккордовому расположению в басу, отвергавшемуся авторами тех лет, разрывает средние голоса гармонии, что многими тогда также считалось недопустимым. В тех же немногочисленных случаях, где нашли применение традиционные технические формулы, мастер лишает их внешнего виртуозного лоска (характерны в этом смысле октавы в «Богатырских воротах»).

Словом, в использовании фортепиано композитор настолько далеко отошел от канонов своего времени, что аутентический текст «Картинок с выставки» тогдашним пианистам показался убогим клавиром симфонического произведения2. Быть может, еще и поэтому более полувека среди музыкантов бытовало мнение, будто сюита Мусоргского сможет стать репертуарным сочинением только в оркестровом переложении. Первая попытка инструментовать ее была предпринята Римским-Корсаковым. Но завершить эту работу композитору не было суждено. В 1922 году появляется равелевская партитура «Картинок с выставки». Очень скоро она стала знаменитой, часто исполняется и сегодня. Однако, как нам кажется, суровая жизненная проза цикла Мусоргского несколько потонула в декоративном убранстве, солнечных оркестровых красках 3.

Триумф партитуры Равеля подстегнул пианистов. Они, наконец, замечают сюиту и начинают все чаще играть ее на эстраде. Ныне цикл Мусоргского звучит «в оригинале» в концертных залах всех континентов. Многие его записи на пластинки вошли в золотой фонд современного исполнительского искусства. И тем не менее попыток проанализировать художественные особенности этих интерпретаций до настоящего времени не предпринималось, хотя такой анализ, надо думать, представляет интерес и для исполнителей, и для слушателей, и для музыковедов.

Среди равноценных прочтений «Картинок с выставки» для сравнительной характеристики не случайно выбраны трактовки М.Юдиной, С.Рихтера и В.Горовица. На примере их игры можно проследить основные тенденции, наметившиеся в истолковании пианистами ХХ века музыки Мусоргского.

В интерпретации сюиты М.Юдиной4 обращает на себя внимание непривычное решение проблемы целого и деталей. У одних пианистов целое – результат сложения отшлифованных деталей, объективная его логика «определяет структурное место и значение каждой детали, Диктует строжайшее единство темпа, исключает какой бы то ни было субъективный произвол»5. У других целое – не результат, а исходная точка, не совокупность «кирпичиков», а неразложимое единство, не конструкция–монолит.

Последнее кажется характерным именно для юдинской версии «Картинок с выставки». И в то же время пианистка дает крупным планом вереницу деталей. Вспомним хотя бы предельно экспрессивное интонирование каждого речевого мотива в пьесах «Гном», «Тюильрийский сад», «Два еврея», исключительно четкое и точное произнесение шестнадцатых в пьесе «Лимож» и тридцатьвторых в пьесе «С мертвыми на мертвом языке», подчеркнуто выпуклое исполнение цезуры, разделяющей «симфонию» колоколов и динамическую репризу в пьесе «Богатырские ворота».

Из сказанного видно, что Юдиной удается сфокусировать внимание слушателей на деталях благодаря возведению их выразительности в степень наивысшей интенсивности. Особенно часто пианистка приближает к критической точке выразительность темповых отклонений. Крайними темповыми колебаниями – еще чуть-чуть и, кажется, целое рухнет! – насыщены пьесы «Гном» (особенно средний эпизод и реприза), «Тюильрийский сад», «Быдло», «Два еврея» (третий раздел), «Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота» (особенно «симфония» колоколов).

Другой способ «укрупнения деталей» – применение парадоксальных динамических нюансов и темповых отклонений6. Например, subito piano вместо ожидаемого усиления звучности резко оттеняет начало нового звена восходящей секвенции в такте 57 пьесы «Старый замок», а внезапная, не вытекающая из предшествующего развития остановка на ноте соль-диез в начале такта 72 той же пьесы заставляет прислушаться к тому, что основная мелодия пьесы с этого момента покидает привычное интонационное русло, варьируется.

С интересной разновидностью парадоксальной динамики мы сталкиваемся при переходе от «Избушки на курьих ножках» к «Богатырским воротам». Динамическое нагнетание в конце первой пьесы, которое, казалось, должно было бы в начале второй разразиться громогласным fortissimo, Юдина завершает не кульминацией, а сменой колорита. Точно так же интерпретирует пианистка и переход от «Лиможа» к «Катакомбам».

Некоторые эпизоды в «Картинках с выставки» Юдина «читает» откровенно вольно. Она отходит от авторских темповых соотношений («Два еврея», ср. andante и andantino), динамики («Гном», тт. 60–71, 76– 86), изменяет длительность нот («Гном», тт. 71, 200; «Избушка на курьих ножках», тт. 73–74), фактуру («Катакомбы», т. 3; «С мертвыми на мертвом языке», т. 20; «Избушка на курьих ножках», т. 74) и даже прибавляет несколько тактов собственной музыки (окончание пьесы «С мертвыми на мертвом языке»).

В других местах пианистка, напротив, с необычайной тщательностью передает мельчайшие подробности текста, мимо которых проходят почти все интерпретаторы. Как скрупулезно выполняет она паузы в «Гноме» (тт. 19–26), педальные указания в «Богатырских воротах» (тт. 81–84)!

«Вольности» и детальнейшее воспроизведение текста – две стороны одной медали – преследуют одну и ту же цель: помочь слушателю постигнуть суть исполняемых пьес, их образный мир. Разве узнали бы мы в гноме человека, который сгорбился под тяжестью судьбы, безуспешно пытается выпрямиться, сбросить с себя роковой груз, не будь полных мучительной борьбы предельных оттяжек темпа, разве представили бы столь зримо наивно-напряженную сценку ребячьей ссоры, не будь причудливых, а порой странных агогических и динамических изгибов, разве возникло бы у нас перед глазами во всей своей горькой конкретности скрипучее, с трудом преодолевающее каждый ухаб, неуклюжее быдло – символ крестьянской нищеты, не будь совершенно неоправданных, с точки зрения привычной музыкальной логики, угловатых accellerandi, ritardandi, crescendi, diminuendi. A tempo rubato в колокольном перезвоне! Какое удивительное приближение к «живой натуре».

В целом в юдинской интерпретации всюду как бы ощущается мудрая рука режиссера, которая властно расставляет смысловые акценты. При этом режиссерские решения весьма оригинальны. Особенно интересно трактован финал цикла. Юдина вносит в эту торжественную, как будто бы эпически статичную массовую сцену у «Богатырских ворот» элемент действия – хор народа и хор калик перехожих, которые обычно предстают обособленными друг от друга, пианистка заставляет взаимодействовать. Создается впечатление, что неожиданно появившиеся калики сурово и торжественно сообщают народу радостную весть. По толпе прокатывается взрыв ликования. Всеобщее ликование захватывает калик, и их второй сказ звучит совсем по-иному, чем первый: при всей своей величавости он полон земной радости.

Пронзительнее других пианистов акцентирует Юдина трагическое начало в «Картинках с выставки». Какой мучительной безвыходностью, каким жгучим отчаянием насыщены ее diminuendi в «Гноме» (тт. 41, 44, 45, 60–71), «Быдле» (тт. 4, 6, 9, 13, 19–20, 22 и т. д.), «Двух евреях» (тт. 9–27), «Катакомбах» (тт. 4–11, 25–28)! Само звучание рояля, рождающееся под пальцами пианистки в этих пьесах, пропитано чем-то горьким, жестоким. Юдина расширяет сферу зла, противостоящего человеку. Она превращает «Балет невылупившихся птенцов» – номер, всеми трактуемый как игривое интермеццо между двумя маленькими трагедиями, – в лишенное чего бы то ни было живого, человеческого механическое скерцо. Бесчувственный, марионеточный характер движения подчеркивают четыре внезапные остановки (тт. 26–30) – будто механизм на мгновение застопоривается. При такой трактовке пьесы в центре цикла «Быдло», «Балет» и «Два еврея» образуют триптих о человеческих невзгодах.

Выше не было ничего сказано о юдинской пианистической технике. Причем, не случайно. Выдающийся мастер сознательно жертвует виртуозностью, словно показывая, что ее роль в сюите Мусоргского незначительна и потому не заслуживает внимания слушателя. Этим, видимо, объясняется нарочито антивиртуозное исполнение пассажей и скачков в «Гноме», «Лиможе», «Избушке на курьих ножках», «Богатырских воротах».

В интерпретации «Картинок с выставки» Рихтером 7 целое – тоже монолит. Однако рождается он из иных предпосылок. Он словно бы медленно поднимается из глубин поэтических раздумий, ассоциируется с гигантским пространством, которое окидывается взглядом с обретенной пианистом высоты. Детали же – на втором плане, хотя несмотря на это вполне различимы. Лишь немногие из них утрачивают четкость контуров (паузы в тт. 19–26 пьесы «Гном», предписанные автором педальные эффекты в пьесах «Два еврея», «Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота»).

Рихтеру чуждо все крайнее и парадоксальное. Его искусство в равной степени свободно и от вольного обращения с авторским текстом и от педантичного следования «букве». Он избегает режиссерских акцентов (например, не выделяет трагическое намеренно). Работа Рихтера-режиссера словно бы и не видна. Мастер предпочитает вести мысль слушателя незаметно. Трагедия личности в «Гноме», перипетии детской ссоры в «Тюильрийском саду», народное горе в «Быдле», социальный конфликт в «Двух евреях» не оттеняются какими-либо броскими исполнительскими средствами. Однако и без них до конца ясно, о чем идет речь, и мы остро переживаем происходящее. Тихие и бурные романтические волнения, нередко захватывающие Рихтера-поэта («Старый замок», «Избушка на курьих ножках»), нисколько не нарушают стройных архитектонических конструкций, возводимых Рихтером-зодчим. Сказанное свидетельствует о гармонии субъективного и объективного, эмоционального и интеллектуального в интерпретации пианиста. Но эта гармония у Рихтера нестатична. В непрерывном противоборстве противоположностей ее образующих, она ежеминутно уничтожается и возникает вновь. Борьба эта протекает скрыто. Ее не распознать сразу. Наиболее рельефно она ощутима в рихтеровском темпоритме. Большую часть номеров сюиты Рихтер играет как будто ровно. Но если прислушаться, то мы заметим, что кажущаяся ровность темпа скрывает непрестанные rubati – едва уловимые ускорения и оттяжки (среди последних, как и у Юдиной, не найти «уютных» ritenuti в конце разделов). Но они порождают колоссальную энергию, которая заряжает слушателя и заставляет его неотступно следовать за мыслью пианиста.

Отражением этой борьбы является неоднозначность творческого состояния, поглощающего артиста во время исполнения той или иной пьесы. Всякий раз особенные творческие состояния у Рихтера неизменно устремлены, как справедливо отмечалось Д. Рабиновичем, одновременно к двум полярно противоположным центрам: музицированию и динамизму8. Когда доминирует первое («Прогулки» № 2 и № 4, «Старый замок», «С мертвыми на мертвом языке»), складывается впечатление, будто Рихтер находится наедине с музыкой. «Никто третий не существует для пианиста в это «чудное мгновенье»9. Он не стремится властвовать над слушателем, в чем-то убеждать его. И слушатель, словно боясь нарушить атмосферу волнующего уединения, затаив дыхание, внимает вдохновению художника. Рихтер весь уходит в мир звукообразов. «До конца, безостановочно сливаясь с ними, он уже не «играет», не «исполняет», не «интерпретирует» (то есть на деле, конечно, – и то, и другое, и третье, но главное не в такой преднамеренности концертанта), а как бы изучает музыку»10. Исчезает

вещественная материальность рояля. Музыка льется, не зная опорных звуков, сильных и слабых долей. Быстрые фигурации (tremolo в пьесе «С мертвыми на мертвом языке») струятся с той степенью свободы, при которой перестает существовать их ритмическая определенность. Движение – завораживающе «текуче». Темп кажется более медленным, чем у других исполнителей «Картинок с выставки» (хотя метроном в ряде пьес – «Прогулки», № 2 и 4, «Старый замок», «С мертвыми на мертвом языке» – свидетельствует об обратном), но отнюдь не затянутым. Динамика заключена в крошечном диапазоне – от piano до mezzo-piano. Ритмическая гибкость мелодии передает не столько пластику линии, сколько тончайшие оттенки настроения. Однако слушатель внимает не абсолютной красоте piano, не завораживающей текучести движения и выразительности фразы.

Рихтеровские «уединения» покоряют своими философскими раздумьями о человеке и человеческом. Именно здесь кроется секрет неотразимости его исполнения пьесы «Старый замок». У всякого другого пианиста, сыграй он ее в таком замедленно-ровном темпе, с такой (мнимой) безнюансностью интерпретации она вышла бы нестерпимо монотонной, скучной.

Когда преобладает тяготение к динамизму («Гном», «Лимож», «Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота»), Рихтер совершенно преображается. Он превращается в сгусток энергии, обрушивается на слушателя неудержимой атакой. Темп – стремителен, линии – упругие, стальные, пассажи – словно молнии, мощные аккорды походят на глыбы неотшлифованного гранита.

Ни музицированию, ни динамизму, характеризующим творческое состояние пианиста, нигде не удается полностью одолеть свою противоположность. Временный перевес одной из сторон ведет лишь к еще более ожесточенной борьбе. Вот почему рихтеровские «чудные мгновенья» неизменно напоены скрытой активностью, что делает их столь «заражающими», а рихтеровский «штурм» никогда не перерастает в демонизм и бравуру. Все это определило своеобразие техники пианиста. В пьесах «Лимож», «Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота» рихтеровской технике присущи блеск, стихийный размах. И в то же время пафос преодоления трудностей, столь характерный для большинства виртуозов, отсутствует полностью. Кажется, достаточно артисту захотеть, и без каких-либо дальнейших усилий, как бы само собой ему удается то или иное трудное место.

В «Картинках с выставки», исполняемых Рихтером, виртуозное начало всюду остается на втором плане, хотя и не приносится в жертву, как это было у Юдиной. Техника пианиста не бросается в глаза, если на нее не направить внимание.

Интерпретация «Картинок с выставки» Горовицем11 насыщена демоническим динамизмом. Огненный темперамент пианиста не дает опомниться, отдышаться, пока не отзвучат последние аккорды «Богатырских ворот». Эмоциями наивысшей интенсивности заряжена каждая нота. Звучание инструмента опьяняет чувственной прелестью, ослепляет невиданным богатством тембровой и динамической палитры. С первых тактов «Прогулки» слушателя увлекает вихрь дивных красок, ярких контрастов. Каждый номер сюиты пианист наделяет неповторимой тембровой и динамической индивидуальностью (сравните, к примеру, «Прогулки»: первую с третьей, вторую с четвертой). Динамический диапазон простирается от зыбких, воздушных, нежно струящихся, еле слышных, невероятных pianissimo (вторая и четвертая «Прогулки», «С мертвыми на мертвом языке») до лежащих на границе возможности фортепиано, «по-львиному» рыкаюших fortissimo («Катакомбы», «Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота»).

Гипнотизирует, потрясает техника Горовица В ее оценке нет разногласий. И поклонники и противники артиста сходятся на том, что технические достоинства его игры не поддаются описанию, что подобной техникой ныне, пожалуй, никто не обладает. Слушая Горовица, никогда не забываешь о сказочных технических достижениях, ими восторгаешься, как бы отдельно от интерпретации. Однако виртуозность пианиста – не самоцель. Она всюду оборачивается раскрепощенной выразительностью, которая взвинчивает нас. Но как же удалось пианисту добиться указанного эффекта? Ведь в цикле Мусоргского, как уже говорилось, роль, отведенная виртуозности, внешне мало заметна. Да, Горовиц понимал, что высочайшая техника – одно из самых сильнодействующих средств его пианистического арсенала, и если оно не будет пущено в ход, то игра артиста утратит значительную долю своей экспрессивной силы.

Вероятно поэтому он и сделал свою обработку «Картинок с выставки», в основу которой легла партитура, созданная Равелем.

Горовиц видоизменяет фактуру произведения в целом, динамический план ряда номеров (например, пьесы «Быдло»), Помимо того, существенно изменяется и форма; Горовиц делает большую купюру в «Старом замке», пропускает «Прогулку» № 5, переиначивает коду «Богатырских ворот» и т. д. Кажется, отходя от «буквы», мастер отступает и от духа подлинника. Во всяком случае, в обработке, по сравнению с аутентическим текстом, неизмеримо возросло значение декоративных моментов. И все же исполнительские «вольности» пианиста не оставляют впечатления произвола.

Вероятно потому, что интерпретация «Картинок», предложенная Горовицем, выполнена на высоком художественном уровне; можно сказать, что в известном смысле обработка Горовица, подобно лучшим транскрипциям Листа и Бузони, раскрывает основные идеи оригинала средствами, как будто не содержащимися в нем самом.

Так или иначе, раскрепощенная выразительность и колоссальное напряжение, которыми оборачиваются виртуозность, чувственная прелесть звучания инструмента, заряженность каждой ноты эмоциями наивысшей интенсивности, демонизм, упоительные темповые колебания и динамические волны, мягкие агогические закругления разделов – все это говорит о ярком эмоциональном начале в интерпретации Горовица. Характерно в этой связи решение проблемы целого и деталей, которое избирает артист. Благодаря неистовому своему темпераменту, Горовиц привлекает внимание своих слушателей лишь к ограниченному количеству деталей. Частности явно тонут в завораживающем динамичном течении музыки, в целом.

Было бы неверным утверждать, однако, что в игре Горовица эмоциональное полностью преобладает над интеллектуальным. В его записи «Картинок с выставки» начисто отсутствует эскизность. Форма отточена, техника выверена. Все выглядит заранее обдуманным, взвешенным. Чувства умело сдерживаются, контролируются Лишь в кульминациях отдельных пьес («Гном», «Быдло», «Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота») они как бы внезапно, стихийно обрушиваются на воспринимающего.

Одно из важнейших проявлений интеллектуального в горовицевской интерпретации – режиссерская работа. Она не стремится быть незаметной для слушателя, напротив, почти всюду бросается в глаза. Например, в «Двух евреях» пианист намеренно акцентирует бытовое, комическое, специфически национальное. Социальное же определенно затушевано. Богатый еврей у Горовица до смешного туп, надменен, самодоволен. Бедный – навязчив.

Два последних номера сюиты Горовиц объединяет сквозным действием. Стихийный разгул сказочных сил зла, который бушует в коде «Избушки на курьих ножках», не обрывается, а, словно укрощенный богатырем, превращается в могучие, торжественные аккорды «Богатырских ворот».

По-иному, чем другие исполнители, Горовиц показывает трагическое. Нас не пугают мрак, дыхание смерти в «Катакомбах», не ужасают невыносимые страдания личности в «Гноме», не потрясают народные беды в «Быдле». Вернее, мы, конечно, испытываем и испуг, и ужас, и потрясение, но ни на мгновение не забываем, что все эти события нереальны, что они – всего лишь игра (как в театре «школы представления»).

Слушатель этой пластинки, прежде всего, восхищается блеском «театрального представления», а уж потом переживает, сострадает, скорбит.

Горовиц-актер вызывает восторг великолепными речевыми характеристиками, их выразительностью, меткостью, выпуклостью («Тюильрийский сад», «Два еврея», «Лимож»), Однако горовицевские характеристики разительно непохожи на юдинские. Первые формально ярче, но идейно беднее вторых.

Подведем итоги анализа и напомним некоторые, наиболее существенные выводы. Давая характеристику интерпретации Юдиной, Рихтера и Горовица, мы столкнулись с тремя различными тенденциями в прочтении «Картинок с выставки». Горовиц радикально преобразует авторскую фортепианную «инструментовку». Подобным образом поступали и другие пианисты XX века (например, Корто). Они, словно все еще не веря в пианистичность цикла, перестраивали каждый на свой лад его фактуру, отталкиваясь чаще всего от принципов, положенных в основу равелевской партитуры.

Рихтер отстаивает жизненность аутентического изложения. В XX веке под влиянием творчества Бузони, Бартока, Стравинского, Хиндемита и особенно Прокофьева и Шостаковича постепенно изменялся взгляд на фортепианные новации Мусоргского. Их признали и оценили многие. Возникла тенденция исполнять сюиту без переделок. Одним из первых, кто воссоздавал «Картинки с выставки» без отступлений от оригинала, был С. Прокофьев. Валики «Вельте-Миньон» сохранили для потомков его версию пьес «Быдло» и «Балет невы- лупившихся птенцов», которая свидетельствует о глубоком понимании крупнейшим советским композитором фортепианного стиля Мусоргского.

Наконец, Юдина подлинник в целом не модернизирует, но отходит от «буквы» отдельных эпизодов, стремясь отчетливее показать их сущность. Эта тенденция в наше время пока не получила широкого распространения (она свойственна, пожалуй, лишь трактовке В.Мержанова). Иное дело – отношение к речевому интонированию, столь характерному для Мусоргского. Запечатлевая «обзор» своих персонажей, Юдина достигала зримости, осязаемости образов, передавала нечто внутреннее, затаенное в глубинах человеческой души. Данная тема ясно проступает у П.Серебрякова, В.Мержанова, а из более молодых, например, у Е.Новицкой.

Рихтер в прочтении цикла не стремится специально выявить речевые моменты мелоса. И все же его «Картинки с выставки» вызывают ничуть не менее определенные представления о духовном мире действующих лиц сюиты.

...Юдина, Рихтер и Горовиц – художники почти во всем разные. Соответственно, каждый из артистов в силу специфики творческой индивидуальности имеет свой круг наиболее «удающихся» композиторов. Однако все трое, обратившись к сюите Мусоргского, создали шедевры исполнительского искусства. Возможность выдающихся исполнительских истолкований цикла пианистами столь разных направлений обусловлена исключительной многогранностью его содержания. Композиторский замысел сюиты привлек к себе внимание Юдиной, Рихтера, Горовица гранями, близкими их художественным credo. Эти грани и были воссозданы мастерами. Каждая из них настолько значительна сама по себе, что у слушателя всякий раз возникает впечатление всестороннего раскрытия сущности гениального сочинения Мусоргского.

---------------------------------------------------------------

Сирятский Виктор Алексеевич окончил в 1971 году Харьковский искусств как пианист и композитор, ассистентуру-стажировку - при Ленинградской государственной консервагории. В настоящее время – старший преподаватель Харьковского института искусств.

1 Скачкообразная нюансировка Мусоргского напоминает использовавшийся мастерами XVIII века принцип «террас». Романтики, как известно, от него отказались. Мусоргский же, обратившись к «ступенчатой» динамике, как бы предвосхитил многообразное употребление этого выразительного средства музыкантами XX столетия (Бузони, Прокофьевым, Бартоком, Шостаковичем и др.

2 См. Л.Полякова. «Картинки с выставки» Мусоргского. М., 1960, с. 24.

3 Партитура «Картинок е выставки» была создана и советским дирижером С.Горчаковым. В его оркестровой версии, отвечающей духу «подлинника», «Картинки с выставки» многократно исполнялись в нашей стране и за рубежом.

4 Мелодия», ЗЗД 027239 – 027240

5 Г.Коган. Техника и стиль в игре на фортепиано (о книге Мартинсена) в сб.: Г.Г.Коган. Вопросы пианизма. М., 1968, с. 55

6 Парадоксальными условимся называть такие динамические нюансы и темповые отклонения, которые в первое мгновение кажутся противоречащими логике музыкального развития.

7 «Мелодия», Д 4596-4597.

8 См.: Д.Рабинович. Портреты пианистов. М., 1970, с. 255.

9 Г.Коган. Вопросы пианизма. М., 1968, с. 375.

10 См.: Д.Рабинович. Портреты пианистов. М., 1970, с. 256.

11 RCA-Victor, M – 2357, E.

Д.Ойстрах. «Великий художник нашего времени».

«Музыкальная жизнь», 1976, №17.

…Так появилась Соната для скрипки и фортепиано, написанная «в честь 60-летия Давида Ойстраха», ор. 134. Я этого не ожидал, хотя уже давно мечтал о том, чтобы Шостакович написал скрипичную сонату.

Это был великолепный подарок не только мне, конечно, но всей нашей музыке. В мае 1969 года мы вместе с С. Т. Рихтером сыграли сонату в Москве. Потом мы не раз ее играли и в других городах Советского Союза, и за рубежом. Повсюду сонату встречали горячо.

Соната записана по трансляции из Большого зала консерватории. Мы с Рихтером играли ее два вечера подряд; таким образом, из двух записей звукоинженеры «Мелодии» имели возможность смонтировать пластинку. Запись по трансляции, как мне представляется, имеет преимущества перед студийной. В студии никогда не удается привести себя в состояние артистической приподнятости так, как на концертной эстраде. И если тебе удалось избежать каких-либо технических погрешностей и случайностей, то такая запись приобретает качества, которых очень трудно добиться в студийной обстановке: это жизненное дыхание музыки, порыв, искренний темперамент — все то, что несет общение с благожелательной аудиторией, свет рампы, атмосфера зала.

...К большому сожалению, в последнее время мы встречались с Дмитрием Дмитриевичем не на той творческой почве, как раньше. В 1973 году я провел много месяцев в больнице. Дмитрий Дмитриевич тоже болел и попадал туда же периодически, мы с ним много общались. Он заходил - в мою палату почти ежевечерне, когда я еще не мог подыматься с постели. Это было очень трогательно. Я лежал, он садился около, мы слушали музыку, говорили о музыке. Когда же мне разрешили вставать с постели, я тоже стал его посещать. Это наше грустное существование очень нас сблизило. Для меня лично оно согревалось лучами этой теплой, хорошей, не только творческой, но и человеческой дружбы.

Я счастлив тем, что вскоре после моего возвращения домой из больницы смог откликнуться на предложение английской радиокорпорации «Би-Би-Си» принять участие в телефильме, посвященном Д. Д. Шостаковичу, и, невзирая на медицинские запреты и советы докторов, сыграть вместе с С. Т. Рихтером фрагмент из сонаты.

Ан. ВАРТАНОВ.

«Музыкальная жизнь», 1976, № 17.

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ КОНЦЕРТЕ

Есть в нашей музыкальной жизни такие события, свидетелем которых хочет стать каждый подлинный любитель искусства. Есть, например, концерты, которые несомненно войдут в историю исполнительского творчества. Не побывать на них – большая утрата для истинного ценителя музыки.

Но, с другой стороны, можно ли сегодня, когда музыкальная жизнь стала невероятно интенсивной, когда выдающиеся концерты происходят не только в столице, но и в ряде других городов, побывать на всех или хотя бы на большинстве из них? И еще – как увеличить вместимость зрительных залов? Когда речь идет о выдающемся музыкальном событии, непосредственными свидетелями которого могут стать лишь тысяча, от силы полторы тысячи счастливчиков, остро и неумолимо встает вопрос: как сделать, чтобы их число увеличилось в сотни, тысячи раз?

Грамзапись, воссоздавая фонограмму концерта, не может передать облик исполнителя, саму атмосферу концерта. Трансляция по радио обладает достоинствами сиюминутности происходящего, однако живое «дыхание» зала оказывается купленным дорогой ценой, ценой утраты зрелищности. Ближе к цели подходит кинематограф: фильм нередко способен довольно точно воспроизвести искусство того или иного выдающегося исполнителя. Но и у кино есть недостаток. Оно, с его громоздкой техникой, практически не может вести оперативный репортаж непосредственно с концерта. Киносъемки во время него будут мешать и исполнителю, и слушателям: осветительная, съемочная, звукозаписывающая аппаратура – все это не для филармонических залов...

То, что для кино оказывается задачей чрезвычайно сложной, вполне по силам новой, самой молодой музе – Телевидению. Его легкая, портативная съемочная техника, неназойливое, почти естественное освещение позволяют передавать событие в самый момент его свершения, сохраняя все признаки художественной целостности.

Телевизионный фильм «Рассказ об одном концерте, или Последняя соната Бетховена» был показан по Центральному телевидению несколько раз. Два слова об истории этого телефильма.

12 января 1975 года в Большом зале Московской консерватории состоялся замечательный концерт, посвященный памяти Генриха Густавовича Нейгауза. Ученик выдающегося педагога Святослав Рихтер исполнял Сонату № 32 Бетховена. Нейгауз, как известно, немало написал об интерпретации и интерпретаторах этого произведения и считал Рихтера одним из самых глубоких толкователей бетховенского шедевра.

Кинематографисты из творческого объединения «Экран»: сценарист Андрей Золотов, режиссер Святослав Чекин, операторы Вилли Горемыкин, Аркадий Едидович, Леонид Придорогин, Аркадий Громов, звукооператоры Илья Ляховицкий и Арсен Рейниш – взяли на себя трудную задачу донести до телезрителя это живое и ни с чем не сравнимое концертное впечатление. Запечатлеть концерт памяти Г. Г. Нейгауза во всей его неповторимости они считали своим профессиональным долгом, делом чести. Я говорю об этом в столь приподнятом тоне, потому что снять концерт, ни в чем не нарушив торжественно-интимной атмосферы его, не помешав пианисту, было невероятно трудно, несмотря на все преимущества телевидения. Как именно снять концерт, какой найти ключ для раскрытия его содержания – эта проблема всякий раз вновь и вновь встает перед тем, кто берется за создание телевизионного фильма-концерта. Тем более, когда у кинематографистов нет никаких возможностей для репетиций, проб, когда время съемок фильма равно времени самого концерта.

Авторы взялись решить сложную задачу, используя минимальные художественные средства. Они, оберегая творческое самочувствие пианиста и уважая присутствовавшую на концерте публику, поставили в зале всего три легкие съемочные камеры, почти не добавили специальной осветительной аппаратуры. В этом решении была немалая доля риска: съемка могла оказаться техническим браком Кстати сказать, будь это в кино думаю, строгое ОТК признало бы изображение негодным: в тенях много непроработанных деталей, часто появляются блики там, где им не положено быть... Однако на телеэкране то, что в кино было бы серьезным недостатком, оказывается вполне допустимым. Мало того, нередко даже оборачивается достоинствами того жанра, который избран авторами телевизионного произведения. Техническое несовершенство изображения неожиданно обостряет ощущение подлинности и, я бы сказал, драгоценности увиденного нами. Нас как бы приглашают к серьезному и глубокому переживанию музыки, сразу же предупреждая, чтобы мы не ждали внешне эффектного зрелища.

Этическая позиция авторов не позволяет им, скажем, прибегнуть к услугам столь распространенной ныне «скрытой камеры»: телезритель видит Рихтера так же, как могли видеть его участники незабываемого концерта. С помощью специального устройства – трансфокатора – глаз камеры иногда приближается к музыканту: можно сказать, что мы изменили позицию в зрительном зале, оказавшись не в амфитеатре, а в одном из первых рядов партера. Очень редко, в моменты высочайших взлетов исполнительского лиризма, телекинематографисты дают портрет музыканта крупным планом, и тогда мы видим сведенные брови, закрытые глаза, запрокинутое лицо... Прекрасен образ художника, целиком отдавшегося исполняемой музыке, художника, вошедшего в ее мир, творящего ее на наших глазах. В ряде поразительно схваченных камерой мест – скажем, там. где Рихтер, чуть откинувшись назад, слушает нежнейшие тремоло, – у нас создается поразительное ощущение соучастия в акте творчества.

Исполнение Рихтера, запечатленное (и, что немаловажно, записанное на фонограмму) во время концерта 12 января 1975 года, в фильме предварено тщательно продуманным и неторопливо снятым в студийных условиях вступительным словом, где Дмитрий Николаевич Журавлев, сам огромный знаток и ценитель музыки, рассказывает о сонате и ее авторе много такого, что поможет миллионам телезрителей глубже и полнее воспринять услышанное. Звучат слова Нейгауза, сказанные им о Бетховене и о Рихтере, звучат строки из «Доктора- Фаустуса» Томаса Манна об исполнении 32-й сонаты, мысли Нейгауза о Манне.

Ведущий говорит о том, что Рихтер никогда не стремится сделать Бетховена более доходчивым, понятным, чем он есть на самом деле, он доверяет слушателю: в этом отличие большого художника от заурядного «культуртрегера». Мне, признаться, эти слова показались выходящими за пределы суждения об исполнителе: в них я услышал очень важное утверждение взглядов авторов телефильма и на свою творческую миссию. Соприкасаясь с актом высокого музыкального творчества, приобщая к нему нас, телезрителей, они отказались от соблазнительной возможности дать его в ореоле кинотелевизионных эффектов. Они выбрали, как Рихтер, путь внешне простого, но внутренне напряженного и сосредоточенного раскрытия образов музыки. И одержали на этом пути победу.

Ан. ВАРТАНОВ

Я.Мильштейн.

«Советская музыка», 1977, №2.

ВЕЛИКИЙ АРТИСТ СОВРЕМЕННОСТИ

Много лет прошло с тех пор, как на концертной эстраде впервые появился Рихтер. И каких лет! Изменилось лицо мира, преобразился лик искусства. Изменился и сам Рихтер. Из пианиста, которого знали лишь немногие, он превратился в великого артиста, известного всему человечеству. Поистине огромна дистанция, отделяющая то, с чего он начал, от того, к чему пришел. Было, время, когда он в преизбытке сил порой впадал в преувеличения, «хватал через край». Мы хорошо помним Рихтера «атакующего», «штурмующего небо». Стихийная сила, безудержный порыв преодолевали любые преграды. Рихтер весь был в борении, в схватке. Неукротимая властная воля господствовала, повелевала, покоряла, подчиняла себе слушателей. Сказывалось особое пристрастие к крайностям, внезапным переходам из одного эмоционального состояния в другое, от бурного кипения к безмятежному спокойствию, от мощнейшего fortissimo к легчайшему, словно дуновение, pianissimo. Смелость, свобода, широта, размах исполнения действовали с неотразимой силой, опрокидывая все наши представления о возможном и достижимом. «Риск», «отвага», «доблесть» – этими словами удачно определяли беспредельную виртуозность Рихтера, именно в этих своих качествах не знавшую себе равной.

Ныне Рихтер закономерно пришел к органичному слиянию всех элементов исполнения в одно неразрывное целое, в единый живой организм. Он уже достигает цели с помощью подчиненной разуму воли – подчиненной полностью, без остатка, организованной до предела. Он и повелевает, и убеждает, и диктаторствует, не щадя себя, и мудро экономит силы. Он играет с подкупающей естественностью, легко, непринужденно, без всякого нажима. Пристрастие его к двум крайностям, к двум эмоциональным полюсам сохранилось. Но оно стало иным. И главное, оно пополнилось еще постепенностью переходов. Перед нами художественная шкала с бесчисленными градациями эмоциональных оттенков, динамических и агогических приемов, штрихов. Сохранились в игре Рихтера и смелость, свобода, широта, размах. Но теперь эти качества, введенные в надежное русло, стали более обоснованными самой логикой исполнения. Никаких отступлений от предначертанного. Ни одного штриха, сделанного напрасно. Все оправдано, выявлено, выточено. И все находится на своем месте.

Да, многое изменилось в артистическом облике Рихтера. Его искусство стало еще совершеннее, тоньше, одухотвореннее, человечнее. Но все же Рихтер в основе своей остался Рихтером. С первых же концертных выступлений был ясен огромный масштаб его дарования, неслыханно многогранного, всеобъемлющего и вместе с тем - глубокого. В Рихтере всегда поражали мощь и своеобразие музыкального интеллекта, органичное сочетание поэтического и рационального начал (если так можно сказать, «романтизм» интеллекта), устремленность и безошибочность творческой воли, бескрайность художественной фантазии. Его отличали интуитивное постижение музыки, проникновение в самую суть исполненных произведений, в душевный мир каждого автора. Учитель Рихтера Г.Нейгауз как-то великолепно сказал о нем, тогда еще сравнительно молодом: «...в его черепе, напоминающем чудесные куполы соборов Браманте и Микеланджело, в с я музыка, вся прекрасная музыка покоится, как младенец на руках у Рафаэлевской мадонны» (разр. моя.– Я.М.). Это глубоко верно! Причем, воссоздавая всю прекрасную музыку, чувствуя стиль и характер исполняемого, безмерно уважая волю автора, глубоко веря в него, Рихтер оставался самим собой, верил и в себя. Ему свойствен истинно творческий подход к исполняемому, основанный на родстве его художественного мира с миром тех великих композиторов, которых он играл и продолжает играть. Рихтер никогда не противостоит исполняемому произведению, а, напротив, находится с ним в органической связи. Он обретает внутреннюю и внешнюю свободу, только овладев закономерностями исполняемого.

В Рихтере всегда привлекала ясность исполнительских намерений. Он знает, чего он хочет, где он хочет, как он хочет выразить свою мысль. Несмотря на окрашенное романтизмом восприятие мира, его можно назвать пианистом классически ясной музыкальной формы. Вдохновение, стихийная сила, энергия сочетаются в нем с поразительной внутренней сосредоточенностью, которая в свою очередь является выражением величайшей душевной силы, душевной мощи.

С ясностью намерений у Рихтера неразрывно связано стремление к целостному охвату произведения и одновременно к максимально ясному и точному выявлению каждой детали. Его игру не без основания сравнивали с «орлиным взором», с «орлиным полетом»; с невероятной высоты видно сразу все – и «безграничные просторы» и «малейшие мелочи». Это стремление, основанное на единстве внутренних противоборствующих сил, всегда было присуще Рихтеру; с годами оно лишь стало «овеществляться» у него более совершенным образом.

Издавна Рихтеру было свойственно не только особое «слышание», но и особое «видение» мира. Не случайна его тяга с ранних лет к живописи, театру, к «зримым» образам искусства: она порождена самим существом, природой его художественного дарования. (Не потому ли образы, создаваемые им в процессе исполнения, столь жизненны и выпуклы? Не потому ли они так врезаются в сознание слушателей? Они и в самом деле «зримы».)

Рихтер постоянно мыслит оркестрово, как дирижер. Его умение соподчинять различные звуковые планы по степени их значимости, его владение «звуковой перспективой», тембровыми оттенками, светотенью, наконец, поразительно точное, конструктивно-четкое ощущение ритма восхищали и продолжают восхищать слушателей. Он по-дирижерски искусно владеет и временем, почти не зная в этом отношении себе равных.

Наконец, Рихтер всегда был первооткрывателем. Не любил ни в чем повторять себя. Он мог десятки раз играть одно и то же произведение, но каждое исполнение его было неповторимым. Он как бы открывал и переоткрывал исполняемое заново. Тем самым он каждый раз ставил перед собой и перед другими новые проблемы. Его вкус, безжалостный ко всякого рода манерности, разбухшим эмоциональным проявлениям, предохранял его от какой-либо возможной на этом пути искусственности, надуманности. Добавим к этому, что выработанные Рихтером технические приемы никогда не становились для него стандартом. Оставаясь верным им по духу, он в то же время постоянно видоизменял их, используя их всегда по-новому.

Чем выше мечта, тем труднее ее полное воплощение. Это общеизвестно. И все же Рихтер неизменно стремился к самому высокому. Он никогда не успокаивался на достигнутом, настойчиво шлифуя, совершенствуя свое искусство. Его виртуозно-технические искания, поиски высокого мастерства были безграничны, смелы, отважны, целенаправленны. Невольно вспоминаешь образ античного возницы, в котором молодой Гёте некогда запечатлел пример истинной виртуозности:

«Когда ты смело стоишь на колеснице и четверка необъезженных коней в диком несогласии рвется из-под твоих вожжей, ты же направляешь их силу, бичом осаживаешь устремившихся вперед и заставляешь спуститься ставшую на дыбы, гонишь и правишь, заворачиваешь, бьешь, принуждаешь остановиться – и снова гонишь вперед, покуда все шестнадцать ног в согласном беге не устремят тебя к цели – вот это мастерство, виртуозность!»

Да, все искания Рихтера были так или иначе направлены к этой цели – развернуть во всю ширь свой талант, «взнуздать» непокорные силы, обрести себя «в согласном беге», стать полновластным хозяином в своем деле.

Быть может, именно столь редкое сочетание самых противоположных ценнейших качеств позволило Рихтеру сохранить свои силы на протяжении многих лет. Не секрет, что часто исполнители с годами тускнеют. Они стареют не только телом, но и душой. Изнашивается их «образная машина», притупляется внимание. Рихтер – редчайшее исключение. Словно годы не властны над ним. Его фантазия по-прежнему неисчерпаема, звуковая палитра – безгранична, темперамент – захватывающе ярок, молод. А ведь быть молодым – это и есть искусство. Сохранить свежесть чувства, ясность мысли, дар одухотворения, точность движений, живость, человечность – разве это не прекрасно? Да еще обрести при этом совершенство, высшее мастерство! Что может быть лучше в искусстве, чем, оставаясь живым, человечным, достичь совершенства! И что может быть труднее, – хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать пианистов, которым удалось осуществить это, сохранить себя полностью в искусстве.

Концерты Рихтера (прошедшие в Большом зале Московской консерватории 10, 11, 15, 16 октября) ожидались москвичами с огромным нетерпением. Не скроем: многих волновал вопрос, каким ныне предстанет на концертной эстраде Рихтер. Сольных концертов в Москве он не давал свыше года. Длительно болел, немало пережил... Но после первых же тактов всем стало ясно, что Рихтер по-прежнему и даже более чем когда-либо действительно великий артист.

Три композитора были в центре концертных программ Рихтера: Бетховен, Шопен и Шуман. Кроме того, сверх программы, пианист играл еще сочинения Дебюсси, Рахманинова, Шопена и Вагнера. Все эти авторы для Рихтера всегда были особенно дороги. Шопену, как известно, был целиком посвящен его первый самостоятельный концерт. Бетховен и Шуман входили в его репертуар с ранних лет. Дебюсси и Вагнер, по его собственному признанию, принадлежат к числу его любимейших – смолоду – композиторов. Сочинения Рахманинова он неоднократно исполнял в своих концертах – как сольных, так и симфонических.

В исполнении Бетховена, быть может, заметнее, чем где-либо сказывается потенциально творческое, композиторское начало, столь свойственное вообще Рихтеру. Рихтер близок к Бетховену в самой сути – органическом единстве разума и чувства, общечеловеческого и личного, свободы и упорядоченности. Его Бетховен – ясный, глубокий по мысли, живой по чувству, стройный, совершенный по форме. В нем нет ничего пустого, шаблонного, надуманного, фальшивого. Нет и расплывчатости, разорванности, неопределенности. Все слажено, взаимосвязано, спаяно воедино и вместе с тем одухотворено. Фантазия исполнителя отталкивается от восприятия бетховенских ощущений и мыслей, но силы свои она черпает из жизни. Причем, творя согласно собственной фантазии, Рихтер точно осознает стилевые особенности различных творческих периодов композитора. Он воссоздает Бетховена по-разному, в зависимости от характера исполняемого.

Вспомним концертные выступления Рихтера с тремя последними сонатами Бетховена (№№ 30, 31, 32), где все было наполнено внутренней напряженной жизнью, где выявлялись с предельной четкостью характерные черты позднего Бетховена. Или исполнение Рихтером (в Музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина и в Центральной музыкальной школе) сонаты ор. 106 (№ 29) – крупнейшей из бетховенских сонат. Не каждому, даже выдающемуся, исполнителю удавалось достичь таких интерпретационных высот, таких стилевых прозрений, каких достиг здесь Рихтер.

Теперь Рихтер предстал с ранними сонатами Бетховена (№№ 1, 7, 9 и 12) – совсем иными по настроению, по воплотившимся в них переживаниям. Как великолепно сумел он передать и в исполнении этих сонат, столь отличных от поздних, их своеобразные и вместе с тем родовые стилевые черты! Сдержанность, устойчивость ритма. Отчетливость, стройность, легкость линий. Предельное совершенство деталей. Контрастность штрихов, оттенков – внезапные sforzati, всегда рельефные и в то же время соразмерные с общей динамикой, subito piano после crescendo, акценты на слабых долях такта, чисто оркестровые эффекты вроде небольших crescendi на выдержанных нотах, выразительные паузы – и вдох и выдох! Мы не говорим уже о поразительно ясном осознании гармонических сдвигов, их соподчинении, соотношении по степени значимости, о подчеркивании существенных модуляционных переходов, – все вырастало у него естественным путем. (Не свидетельствует ли это лишний раз о том, что в основе исполнительского искусства Рихтера лежит истинно творческое начало? Ибо только интерпретатору-творцу в высокой мере свойственно ощущение гармонических изменений, сдвигов, переходов!)

Замысел Первой сонаты у Рихтера, в сущности, весьма прост – в точном соответствии с бетховенским замыслом. Первые три части как бы аккумуляция энергии, четвертая часть – ее щедрая отдача. Но у Рихтера это не безудержный эмоциональный напор. Не то, что, скажем, так восхищает нас в финале рихтеровской «Аппассионаты». Это шедевр быстроты, взволнованности, но не шумной бури (вспомним хотя бы фигурации в партии левой руки, где все словно бурлит, легко движется, или архисовершенное legato в октавах – dolce – в партии правой руки). В целом соната у Рихтера – образец одухотворенной лаконичности; средства скупые, но необыкновенно выразительные; звучание именно таково, каким оно должно быть.

Вообще финалы сонат приобретают у Рихтера особое смысловое значение – и в Седьмой, и в Девятой, и в Двенадцатой сонатах: легкие, словно окрыленные, они как бы синтезируют, завершают развитие произведения, подытоживают сказанное в первых частях.

Столь же важное, принципиальное значение у Рихтера приобретают медленные части сонат. В Первой это контраст настроений, сравнительно спокойный; в Седьмой и Двенадцатой сонатах это контрасты крупного драматического плана: минор противопоставляется мажору других частей, скорбь, печаль – свету и радости.

Пожалуй, в Бетховене Рихтер больше, чем другие, прибегает к строго логическому мышлению. Все у него так или иначе обусловлено. Точно осознана архитектоника сонат. Контрасты не сглажены, а, напротив, подчеркнуты. Владение временем – и в большом и в малом – безупречно. Совершенство, достигнутое здесь Рихтером, тем более примечательно, что оно не связано ни с каким художественным компромиссом. Замысел и его воплощение разделены у него куда большей пропастью, чем у большинства других исполнителей (ибо замысел велик!). Но пропасть эта преодолена полностью.

Шопена Рихтер играл достаточно много, хотя и не столь часто, как Бетховена. Но всегда по-своему. Это был Шопен совсем иной, чем, скажем, Шопен Игумнова, Софроницкого, Нейгауза или Корто и Артура Рубинштейна... И вот Шопен снова в программах рихтеровских концертов. Причем Шопен самых разных жанров. Здесь и полонез (Полонез-фантазия ор. 61), и вальсы (фа мажор ор. 34 № 3 и ре-бемоль мажор ор. 70 № 3), мазурки (до-диез минор ор. 63 №3, до мажор ор. 67 № 3, фа мажор ор. 68 № 3, ля минор ор. посмертный № 2), этюды (до-диез минор ор. 25 № 7 и – на «бис» – до-диез минор ор. 10 № 4), скерцо (ми мажор ор. 54). И весь этот сложный, богатый мир шопеновских образов Рихтер сумел раскрыть с редким – даже для себя – совершенством. Возникало ощущение полного слияния пианиста с исполняемой музыкой, а в ряде произведений (особенно в Скерцо) – какой-то чудесной легкости, пластичности, столь свойственной именно Шопену. Пленительно хороши были Этюд до-диез минор ор. 25 № 7 – шедевр лирики и мазурки, совершенно разнообразные, одна на другую не похожие, обаятельные в своей непосредственности, – лишнее доказательство того, чего можно достигнуть в исполнении, если не подменять подлинной поэзии и вдохновения суррогатом чувства, искусственной подделкой, если умело сочетать четкость и определенность линий с нежными приглушенными красками.

Но, пожалуй, всего более в исполнении Рихтером Шопена поражала необыкновенная простота, совершенство простоты, причем простоты не наивной, а порожденной длительными усилиями. Как не вспомнить было при этом завет самого Шопена: «Исчерпав все трудности... мы видим перед собой простоту, которая во всем своем очаровании является последней печатью искусства». Иными словами, прийти к простоте сразу невозможно. Путь к ней лежит через сложное; простота – конечная цель искусства. Именно это мы и почувствовали в рихтеровском исполнении Шопена: высшим искусством стерты следы всякого искусства.

Из произведений Шумана Рихтер исполнял в своих концертах – дважды – «Венский карнавал». Трудно открыть что-либо новое в пьесе, где все, казалось бы, давным-давно известно. Но Рихтеру все же удалось это сделать. Он внес в это произведение частицу собственного творчества. «Венский карнавал» словно засверкал у него тысячью новых оттенков. Причудливо сплелись здесь различные сюжетные линии, контрастные образы, то исполненные неиссякаемой энергии, то сокровенно-интимные (как в «Романсе», приобретшем под пальцами Рихтера необыкновенно привлекательный «говорящий» характер).

Великолепными были и пьесы, исполненные Рихтером сверх программы. Кажется, Софроницкий как-то заметил, что «бисы» артиста – это своего рода «золотоносная жила», когда приходит «второе дыхание». На этот раз у Рихтера, обычно скупо бисирующего, «золотоносная жила» оказалось на редкость щедрой. Так, в концерте 10 октября он сыграл на «бис» шесть пьес. То были три прелюдии Дебюсси – «Ветер на равнине», «Ундина», «Вереск», словно пронизанные светом и воздухом, неподражаемо поэтически-живописные, архисовершенные по звучанию. Прелюдия соль-диез минор Рахманинова, Этюд до-диез минор ор. 10 № 4 Шопена (непостижимое, поистине нечеловеческое prestissimo и феерическая легкость!) и, наконец, Прелюдия ре-бемоль мажор Шопена (нежно-неумолимая). Надо ли говорить о том, сколь большого искусства требует исполнение небольших, разных по характеру произведений. Каждый элемент исполнения должен быть предельно сконцентрирован, отточен. Малейшая несобранность чревата опасностью: в немногом надо выразить многое!

Да, концерты Рихтера прекрасны. Они свидетельствуют о новом взлете его огромного таланта. Это событие, незабываемое для всех тех, кто на них присутствовал. Воочию можно было убедиться, что значит настоящая фортепианная игра и что способно дать людям музыкальное исполнение.

Я. Мильштейв

Б.Кац. "Письма из филармонии" (фрагмент). "Аврора", 1977, №6.

Дискография

«Советская музыка», 1978, №3.

М.Нестьева

(Сонаты Шуберта в исполнении С.Рихтера, В.Кемпфа, А.Шнабеля и В.Софроницкого.)

Полный текст здесь: https://yadi.sk/d/x6dzOzU53GU6rS

«Творец лунных лучей и пламени солнца»

Однажды в разговоре с известным современным композитором я услышала: «Мне бы хотелось в своей жизни написать хоть две страницы как у Шуберта». Сначала признание показалось странным, потом смысл слов прояснился: искусство австрийского мастера напоено светом, красотой, гармонией; в него погружаешься, чтобы умерить смятение, обрести желанный покой, запастись душевным здоровьем. Качества эти, как известно, не часто одаривают сегодня музыку. И в признании современного автора – жажда их обрести вновь, овладеть секретом духовности Шуберта.

Когда мы слышим музыку этого композитора, то эмоции радости, счастья, полнокровности жизнеощущения часто оттеняются в ней моментами скорби, печали, горестных раздумий. Иначе говоря, Шуберт как художник в полном понимании этого слова обладает поразительной способностью схватывать жизнь во всем ее многообразии нюансов, метко и сразу фиксировать впечатления, полученные от реального мира. Он «находит звуки для тончайших чувств и мыслей, даже для происшествий и житейских обстоятельств»1,– писал Шуман. Это мастер, «кисть которого одинаково глубоко была напоена как лунными лучами, так и пламенем солнца»2 «чем для других является дневник, в который они заносят свои мимолетные переживания и т.д., тем для Шуберта, собственно говоря, был лист нотной бумаги...»3.

Сейчас, как никогда ранее, возрос интерес к музыке Шуберта. Его симфонии, песни, сонаты много звучат в концертах, на пластинках. Среди исполнителей и прославленные артисты, и интерпретаторы, лишь начинающие свой художественный путь. Главную причину такого интереса стоит, вероятно, искать в редкой природе творческого дара великого австрийца: «Все личное в его музыке не воспринимается как насилие властного «я» над безличной средой и как внушение людям своих глубоко субъективных ощущений. Личное начало проявляет себя здесь с удивительной скромностью: оно... всегда находит выразительный язык, понятный людям и легко усваиваемый... Шуберт больше принадлежал всем – окружающей среде, людям и природе,– чем себе, и музыка его была его пением про все, но не лично про себя»4.

Казалось бы, при таких качествах доступность воспроизведения этой «поющей про все» музыки и легкость ее восприятия несомненны. Однако опыт показывает, что это не так: легкость исполнения и даже иногда слушания произведений Шуберта, в особенности инструментальных, иллюзорна, чтобы не сказать обманчива. На мой взгляд, три основные трудности подстерегают интерпретаторов его музыки.

Первая: фигура Шуберта на исторической лестнице занимает промежуточную ступень, стоит как бы на рубеже разных стилей и направлений. По ясности мышления, обращению с жанрово окрашенным материалом, некоторым конкретным приемам письма он из рода классиков. По специфике мироощущения, особому пристрастию к природе, характеру песенности и темброво-танцевального колорита он, конечно же, романтик. Можно сказать, что среди классиков Шуберт романтик, а среди романтиков – классик. Взрастив на плодородной классической почве романтические цветы, он сообщил этим цветам поразительную жизнестойкость. И кто, как не он дал в наследство Шуману и Брамсу мелодическое очарование, гармоническую изысканность, от кого восприняли они импульс для изобретательных фактурных идей! Причем каждый из этих композиторов воспользовался традицией по-своему. Но одно дело (сейчас уже речь о позиции исполнителя) высветить в индивидуальности Шуберта черты его предшественников и преемников, другое же, так выделить эти черты, что уйдет в тень своеобразнейшая индивидуальность самого австрийского художника. Например, играть Шуберта как Гайдна или Бетховена, Шумана или Брамса. У каждого из них свой мир, свои идеи, свой художественный кругозор. Скажем, натурфилософских взглядов, близких Гайдну, у Шуберта – восторженного непосредственного почитателя природы – мы не найдем. В общем, Гайдну – Гайдново, Шуберту–Шубертово. И доминанта индивидуальности всегда должна ощущаться.

Играть музыку австрийского чудотворца – и тут вторая трудность, подстерегающая его исполнителей,– это, вероятно, значит найти точное соотношение в тоне высказывания между непосредственностью сменяемых внешних событий и их значительной, глубоко содержательной внутренней сущностью. В правильно найденном таком соотношении и таятся, мне кажется, те самые гармония, красота, благородство – качества, так дефицитные сегодня в музыке, другими словами, неуловимое сочетание объективного и субъективного, вечного и преходящего, которым славно искусство Шуберта.

Наконец, третья трудность – собрать ткань, изобилующую большим разноликим материалом с обилием повторов, единообразных по настроению кусков в единое целое, построить художественный организм по правилам определенной концепции.

Проследить, как побеждают названные трудности интерпретаторы – цель данной статьи. Материал ее – Фортепианные сонаты Шуберта (a-moll, ор. 42, D-dur, op. 53, B-dur и с-moll); «действующие лица» – советские пианисты С. Рихтер и В. Софроницкий и зарубежные – А. Шнабель и В. Кемпф. Мне показались их трактовки наиболее характерными и типическими. Поэтому выбор пал именно на этих крупнейших исполнителей. Оговорю только, что в суждениях о Рихтере и Кемпфе я основывалась на нескольких записях, а о Софроницком и Шнабеле лишь на одной (Соната B-dur), правда, весьма примечательной.

С. Рихтер играет, строго соблюдая все авторские указания и не отступая от текста ни на шаг. Будто следует заветам самого Шуберта, по свидетельствам современников, строжайшим образом придерживавшегося одного темпа, «помимо тех немногих случаев, в которых он письменно совершенно ясно обозначил: ritardado, morendo, accelerando и т. п. ...он никогда не допускал пылкого выражения в исполнении – вспоминает Л. Зонлейтнер,– ...поэт, композитор и певец (пианист – М Н.) должны понимать песню лирически, а не драматически...»5.

Рихтер трактует музыку сонат четко, ясно. Он склонен прочесть форму как цельный монолит. Нет стремления к детализации красок и особо тонкой нюансировке, мягко-певучие эпизоды – чаще всего именно эпизоды. Больше склонен выделить ораторски-декламационные фрагменты, а внезапные контрасты-вспышки (f и р) по принципу subito вписывает в музыкальную речь как

вопросо-ответ. Доминанта в решении Рихтера – размах, масштабность высказывания, что рождает временами аналогии с бетховенским героическим пафосом, а в других случаях, с брамсовской величественностью.

Главная сила пианиста – в ощущении музыкальной ткани сонат как цельного художественного организма, точнее – эпического полотна. Оригинальность его подхода к шубертовским циклам прежде всего и больше всего в том, что всякий раз Рихтер предлагает слушателям своеобразную концепцию; интересам этой концепции и подчиняется игра интерпретатора. Вот два красноречивых примера.

Соната c-moll. Трактовка эпико-повествовательная. И лирические, и драматические эпизоды не нарушают общей объективности тона. В рамках эпоса много красок, но они наносятся крупным фресковым штрихом. Первая часть играется вначале в стиле бетховенских увертюр, с подчеркиванием мужественно-героического тона скандированием каждого аккорда, стремительной взлетностью гаммообразных последовательностей. Однако характер музыки уравновешивается лирикой спокойно-благородного плана, предельно сдержанной.

Пианист строго дифференцирует основной голос и сопровождение, следуя традиции шубертовской песенности. С другой же стороны, этой песенности придан чисто инструментальный «отстраненный» характер. Как в истинно эпической композиции, Рихтер скрепляет целое сонаты, будто напоминая время от времени сходные образно-сюжетные мотивы. Благодаря тому, что лирические фрагменты, фантастико-сказочные куски на протяжении всей сонаты «корреспондируют» друг с другом, это большое полотно словно сжимается во времени, становится компактнее. Так, во второй части перед нами вновь песенность инструментального оттенка. Пианист играет открытым звуком, почти что осязаемо. Может быть, желая подчеркнуть простодушный тон высказывания? Или намеренную объективность манеры? Лишь на мгновенье Рихтер позволил себе личную интонацию в проникновеннейшем As-dur'ном завершении части, изобилующем красочными отклонениями, тонкими динамико-гармоническими сменами! Но в общем контексте цикла и этот эпизод воспринимается только как одна из красок эпического полотна.