1990-е

Андрей Хитрук. «О чем играет Рихтер». «Советская музыка», 1991, №8

Фишер-Дискау Д. Отзвуки былого: Размышления и воспоминания.- М.: Музыка, 1991

Фото. Рихтер в ГМИИ им. Пушкина.. "Музыкальная жизнь", 1993, №2.

Фото В.Ахломова и А.Ратникова. "Музыкальная жизнь", 1993, №4.

Григорий Яковлевич Пантиелев. "В Германии весна. Играет Рихтер". Коммерсантъ-Daily. 30 марта 1995 г.

Н.Алиханова. Из статьи о Д.Н.Журавлеве "Под сенью дружных муз". "Музыкальная жизнь", 1995, №5.

Н.Д.Журавлева "Под сенью дружных муз". "Музыкальная жизнь", 1995, №7 (записала Н.Алиханова)

Святослав Рихтер: второе открытие Америки. Коммерсантъ-Daily 01 июня 1996 г.

Юрген Майер-Йостен. Всё приходит в последний момент. "Музыкальная жизнь", №3-4, 1996.

Р. Шато. СОВЕРШЕННЫЙ ПИАНИСТ. БЕСЕДА СО СВЯТОСЛАВОМ РИХТЕРОМ.

Итальянский журнал "Musica", 1982 г. Перевод Е. Куловой (Музыкальное исполнительство и современность: Вып. 2. – Научные труды Московской государственной консерватории. – Сб. 19. – М., 1997).

Владимир Шелихин. Как я "играл" с Рихтером. Опубликовано в минской газете 9 СЕНТЯБРЯ 1997г. ВТОРНИК №171 (8729).

Вера Васильевна Горностаева. "Само имя его символично". «Музыкальная жизнь» №9, 1997.

Евгений Светланов. "Мы разговаривали с Богом". «Музыкальная жизнь» №2, 1998 (о Галине Писаренко).

Т.ФООГД-СТОЯНОВА. СВЕТИК. «Музыкальная жизнь», 1998, №3.

В.Н. Чемберджи. "Охраняется человечеством". "Культура" №13 (7173) 8 - 14 апреля 1999.

Н.Д.Журавлева "Мэтр". Записала Наталья Бойко. Опубликовано в газете «Вечерний клуб», 31.07.1999

С.Хентова. РИХТЕР ПОКОРЕННЫЙ. «Музыкальная жизнь», 1999, №11.

В.Н.Чемберджи. "Бал Глори".

В.В.Горностаева. "Само имя его символично". «Музыкальная жизнь» №9, 1997.

Р. Шато. СОВЕРШЕННЫЙ ПИАНИСТ. БЕСЕДА СО СВЯТОСЛАВОМ РИХТЕРОМ.

Итальянский журнал "Musica", 1982 г. Перевод Е. Куловой (Музыкальное исполнительство и современность: Вып. 2. – Научные труды Московской государственной консерватории. – Сб. 19. – М., 1997).

Андрей Хитрук. «О чем играет Рихтер»

«Советская музыка», 1991, №8

После более чем двухлетнего отсутствия на московской эстраде целых семь (считая концерты в музыкальных школах) публичных появлений С. Рихтера за роялем в течение одного только мая иначе как неожиданностью не назовешь. Неожиданностью более чем радостной, поскольку наша концертная жизнь в отсутствие Рихтера на время лишилась — несмотря на обилие событий — какой-то фундаментальной опоры, константы, можно даже сказать своей системы координат.

Неожиданным показалось и явное доминирование в рихтеровских программах сочинений Баха. Тут и Английские, и Французские сюиты, тут и редко звучащие четыре клавирных дуэта, а также два клавирных концерта D-dur и g-moll, исполненные со студенческим оркестром Московской консерватории под управлением Ю.Николаевского (в том же концерте выступила с двумя сольными сюитами Баха и Н. Гутман).

Бах все более осознается ныне в качестве едва ли не главного «Слова», произнесенного европейской музыкальной культурой. Бах — своеобразный ее «генетический код», посредством которого сверхбудущие поколения смогут дешифровать все то неоглядное богатство и этой культуры, которое в противном случае (без Баха!), наверно, лишилось бы существенной части своей логики и великолепия. По глубокому замечанию П. Мещанинова, явление Баха в музыке сопоставимо с явлением Христа, а отсчет существования нашей музыкальной цивилизации должен идти от 1685 года, как «года ноль», разделяющего историю на период «до Баха» и «после Баха». До Рождества Баха и после Рождества Баха.

Музыка его зачастую становится главным испытанием судьбы современного музыканта, да и современного слушателя тоже. Бах сложен — сложен не только и не столько возможными несовпадениями нервного, неуравновешенного биения нашего пульса с незыблемой, не зависящей ни от темпа, ни от динамики напряженной устойчивостью и структурностью музыкального времени, но и тем, что он, Бах, — в отличие, скажем, от современных ему французских или итальянских мастеров — «слышит человека» преимущественно в трудной ситуации страдания и долга. Этот человек, в согласии с протестантской этикой, выбирает жизнь как возможность не жалеть себя и постоянно себя испытывать,— если не болью, так уж наверняка непрестанным трудом. Постоянное преодоление гедонизма, стремление к глубинному переживанию жизни ощутимо даже в сюитах, при всех отражениях в них придворной, бытовой или народно-танцевальной стихий, о чем замечательно писал в свое время Б.Яворский, не имевший, к сожалению, возможности договорить все то, что он мог и хотел сказать. Естественно, что там, где есть исполнение долга, там существует и воздаяние — в образе достигнутого равновесия, свободы от случайного, плотно окружающего человека. Человеку даруются в итоге радость и ликование. Сколько счастливых минут в баховских сюитах! Тут слышатся временами и прямо рождественские сюжеты, хотя в целом сюиты — в отличие от Хорошо темперированного клавира — не могут быть полностью включены в евангельскую орбиту. Тема Рождества ощутима, например, в Английской сюите F-dur, Французской Е-dur, может быть в замечательно сыгранном Рихтером «Эхо» из Французской увертюры. Хотя все же в «эпицентре» событий, на оси всех координа остается скорбное шествие Сарабанд, исполняющих в Сюитах роль, адекватную Сrucifixus в баховских Пассионах. Мне кажется, что именно Сарабанды, особенно два ее авторских варианта в Английской сюите g-moll, явились естественной вершиной в баховских программах Рихтера (наряду с медленными частями в обоих клавирных концертах).

В своем отклике на одно из рихтеровских выступлений Л. Наумов говорит о «скупости высшей красоты». Я убежден: эта скупость глубоко выстрадана Рихтером, создавшим на своем пути целую галерею образов — неукротимых, изящных, жестоких, романтических и классических... Бах возникает здесь (после давних, еще в 40-е годы, обращений пианиста к нему) как закономерный итог, как символ обретения музыки словно бы «по ту сторону» и воплощением духа своего отца — органиста в протестантской кирхе на Украине... Этой, видимо, не случайной ассоциации мешали лишь обилие преподносимых пианисту цветов и шквал аплодисментов, хотя, строго говоря, то были не совсем концерты, то скорее была музыка до или после, а лучше сказать — вместо подразумеваемого, но не высказанного Слова — Слова тихого, но сильного... 1

Мне почему-то кажется, что Рихтер сейчас по-своему досказывает то, о чем говорили в свое время, в своей «драме за роялем» В.Софроницкий, М.Юдина. Там была драма и соответствующий ей пафос, а здесь — в рихтеровском Бахе — слышится уже Эпилог той драмы. Скрябин, Шопен, Брамс, Бетховен, да и Бах (в трактовках Юдиной) у рихтеровских предшественников свидетельствовали о трагедии современников. Рихтер несет нам сейчас иное — идею примирения, прощения. Отсюда изобилие «рр», педального stumato, сдержанных темпов, редко прорываемых лишь в итоговых жигах... И если 50, 40, 30 лет тому назад актуальность рихтеровского творчества выражалась в исполнении Прокофьева. Бетховена, Рахманинова, Скрябина, то теперь эта актуальность с неменьшей значимостью проявилась в исполнении Баха.

Святослав Рихтер всегда говорит нам о важном, и что мне особенно хочется подчеркнуть, говорит на своем языке, на том языке, которым несравненно владеет. И говорит лучше тех, кто поспешил сменить высший язык добра и искусства на язык гнева и ненависти, и поэтому оказывается мудрее и чище многих своих современников.

-----------------------------------

1 Не забудем: концерты Рихтера были даны в память дорогих ему людей — Генриха Нейгауза и Олега Кагана. Как мало кто другой, Рихтер на протяжении всего своего творческого пути хранит верность близким себе по духу.

Дитрих Фишер-Дискау

Фишер-Дискау Д. Отзвуки былого: Размышления и воспоминания.- М.: Музыка, 1991

Отзвуки былого. Фрагмент книги

Я уже рассказывал о том, какую особенную радость испытываю, вникая в концепции Святослава Рихтера. У этого пышущего энергией, иногда по-львиному завораживающего публику русского мать живет в южной части Германии - поэтому его контакты с Западом теснее, чем у других советских музыкантов. С тех пор как французы организовали для него его "собственный" фестиваль, он стал чаще всего выступать во Франции. Рихтер ценит эту страну еще и за то, что там "молодые люди так красиво кричат", - должен сказать, что я тоже люблю это акустически усиленное и потому более ощутимое выражение успеха.

После длительных переговоров с советскими должностными лицами, бесконечных уточнений, которые по своей сложности напоминали покупку коровы, мы наконец получили возможность выступить с совместными концертами в Советском Союзе. Тогда я и узнал Рихтера как легко ранимого, чувствительного человека, которому, как и его жене Нине Дорлиак, в прошлом знаменитой камерной певице, труднее, чем многим, продираться через все превратности судьбы. В невзрачной жилой башне ему удалось получить две смежные квартиры, сломать стены - так, что это производит теперь впечатление известного размаха и благополучия. Рихтер регулярно устраивал там небольшие выставки живописи и рисунка. Я попал как раз на одну из них, где были выставлены изображения его, ближайших друзей и членов семьи, среди которых мне запомнились ценнейшие рисунки Репина и Кокошки. Там я встретил вдову незадолго до того умершего композитора Дмитрия Шостаковича и скрипача Гидона Кремера, с которым мы говорили о бедах замкнутой музыкальной жизни в Советском Союзе, стоя перед огромными окнами с великолепным видом на Москву. Когда во время следующей репетиции на фоне той же самой панорамы я спросил Рихтера об истории некоторых домов, которые видны из окна, он с глубокой грустью в голосе ответил:

- Это мало кого у нас интересует...

Чередование уныния и собранности, это специфическое проявление русской души, отличает и Рихтера. Когда мы с ним и с Ниной ехали в одной машине к концертному залу и поровнялись с массами людей, которые, не имея билетов, запрудили всю улицу и не давали проехать автомобилю, Рихтер от ужаса сжался. Как раз в это время великолепный Большой зал Консерватории ремонтировали, и нам пришлось давать концерт в акустически мало приспособленном помещении, построенном в сталинские времена. Однако это не могло выбить Славу из седла, он играл, как всегда, безупречно. Подчеркну: как всегда, потому что я никогда не слышал у него ни одной фальшивой, ни одной пропущенной ноты. Игра его обладает какой-то несотворенной, строго очерченной красотой, всякий раз меня ошеломляет, как Рихтеру удается расположить в абсолютном единстве отдельные плоскости звучностей. Добавлю, что это происходит и в труднейших условиях акустики огромного средневекового амбара в Туре, в котором песчаный пол убивает в зародыше любой отзвук. Радость Славы, если концерт удался, приобретает буйные формы, его уныние по поводу чуть менее удачного концерта граничит с трагедией. Его поразило в самое сердце, что более консервативная ленинградская публика признала концерт с песнями Хуго Вольфа слишком трудным, слишком "современным".

Фишер-Дискау Д. Отзвуки былого: Размышления и воспоминания.- М.: Музыка, 1991.

Фото. Рихтер в ГМИИ им. Пушкина.. "Музыкальная жизнь", 1993, №2.

Фото В.Ахломова и А.Ратникова. "Музыкальная жизнь", 1993, №4.

Григорий Яковлевич Пантиелев.

Коммерсантъ-Daily. 30 марта 1995 г.

"В Германии весна. Играет Рихтер"

80-летний юбилей Святослава Рихтера (Ъ писал о нем в номере от 18 марта) широко отмечается в Германии. День рождения был 20 марта, но до сих пор не прекращается поток радио- и телепередач, посвященных его искусству. Сам же юбиляр отнюдь не почивает на лаврах своей мировой славы: через разные города Германии пролегает маршрут его весеннего турне, которое должно привести мастера, долгое время не выступавшего в России, в Санкт-Петербург и Москву. Пока же - Григорий Пантилеев сообщает из Бремена.

Каждый, кто знаком с искусством Рихтера, помнит непередаваемое могущество его ауры, ощущение радостного, воодушевляющего общения с великим и несуетным. Он не потрясает, как Горовиц, не восхищает, как Артур Рубинштейн, он увлекает возможностью думать вместе с ним, внимать развертыванию его музыкальной мысли как актуальному процессу.

Жизненность его музицирования необычайно увлекает еще и тем, что Рихтер нисколько не скрывает того, как интенсивно он контролирует свое исполнение. Моменты, когда он собой недоволен или - что бывает гораздо реже - склонен себя похвалить, не ускользают от внимательной публики. Он вовлекает слушателя в процесс поиска своего звукового идеала, тянет за собой, переманивает на свою сторону. Вместе с ним радуешься удаче, огорчаешься промахам (очень-очень редким) -- так, как если бы за роялем сидел ты сам. Это что-то вроде музицирования среди своих: умное чувство "мы", объединяющее посетителей рихтеровских концертов -- само по себе феномен, чаще публика сплачивается в восторженную массу.

Надеюсь, что сказанному поверят на слово: это не только воспоминания, но и непосредственные впечатления от только что состоявшегося концерта. А между тем - 80 лет, подумать только! Первое отделение -- три сонаты Йозефа Гайдна (№№ 55, 68, 57), прочитанные по одной схеме: задумчиво медленное начало - незамысловато подвижное завершение. Невзирая на иногда сопротивляющийся материал, Рихтер упорно стремится перебороть столь, казалось бы, естественную динамику и порыв гайдновских сонат (даже в их первых частях, где впору не забывать о сентиментализме в духе Карла Филиппа Эммануила Баха, явно влиявшего в то время на Гайдна). Он ищет покоя, абсолютного равновесия и остается, видимо, не удовлетворен собой и неподатливостью текста, но на деле осуществляет задуманное: второго такого мудрого, умиротворенного Гайдна я не помню.

Прозвучавшие во втором отделении Вариации и фуга, соч. 86 Макса Регера (для двух фортепиано, при участии молодого пианиста Андреаса Люцевича) представили более привычного Рихтера: в основе цикла лежит бетховенская тема, и Рихтер играет вполне "аппассионатно", сочетая риторическую убедительность и страстность. Сегодня Регер исполняется мало (в России начала века он звучал чаще, повлияв, например, на Прокофьева и Мясковского), его музыку принято считать сухой, если не скучной: поэтому то, что из нее извлекает Рихтер, выходит далеко за пределы ожидаемого.

Это происходит несмотря на вполне понятное неравноправие ансамблистов: отчетливо слышно, что вот тема звучит у всеведающего мастера, а вот - у нетерпеливого, неопытного юноши. Рихтер играет вторую партию, но все равно подавляет - этому мы часто бывали свидетелями и в Москве. Знакомую краску подарил и один "внемузыкальный" эпизод. После концерта пианистов одарили пышным букетом цветов, одним на двоих. На глазах у публики Рихтер захотел разделить его, но цветы были перевязаны весьма крепко. Из-за кулис выбежал японец в полроста, из числа обслуживающих неизменную рихтеровскую "Ямаху", но и его усилия были тщетны. Рихтер решил проблему сам, как когда-то Александр Македонский разрубил гордиев узел: под восторженный рев зала он перегрыз веревку зубами и разделил букет. Пример брутальный, но делает честь темпераменту восьмидесятилетнего мастера.

Коммерсантъ-Daily 30 марта 1995 г.

Н.Алиханова.

"Музыкальная жизнь", 1995, №5.

Из статьи о Д.Н.Журавлеве "Под сенью дружных муз"

Еще в конце тридцатых годов пополз слух, что у Нейгауза в консерватории появился совершенно необыкновенной даровитости ученик. И любители музыки, люди всегда пристрастные, внимательно следили за судьбой этого талантливого ученика Нейгауза. Помню, как мы бегали тайком "под стулья" в Большой зал, в последние ряды, слушать, как этот Слава Рихтер репетирует Концерт Чайковского: он тогда, кажется, к конкурсу готовился.

Он студентом жил одно время в доме Генриха Густавовича. И когда однажды что-то там играл, показывал, Нейгауз нас пригласил к себе – так мы познакомились со Славой Рихтером. Спустя некоторое время (где-то после войны) Нина Львовна Дорлиак, с которой я дружила еще со времен консерватории, привела к нам на дачу тоненького, рыжевато-золотистого, высокого загорелого юношу. Головку он держал набок, был очень застенчив и необычайно симпатичен. И мы все (и дети тоже) предались ему абсолютно. И с тех пор началась, смею сказать, наша все более крепнувшая дружба. Мы стали бывать в доме Дорлиак и Рихтера, где в большом кабинете стояли два рояля. И он открывал нам новые миры. Конечно, мы ходили на каждый его концерт. Дмитрий Николаевич очень эмоционально воспринимал игру Рихтера. Когда Слава играл Баха, глаза Дмитрия Николаевича всегда переполнялись слезами. Играл ли он Бетховена, играл ли Моцарта, Шуберта или Дебюсси, – знакомые вещи как бы заново открывались для нас. Это было каждый раз новое прочтение композитора, с которым у пианиста были особые отношения, свой особый разговор.

В доме Рихтера и Дорлиак, где мы; конечно, присутствовали на всех знаменитых теперь "прослушиваниях" и праздниках, происходили разные чудеса – о них вам лучше меня расскажет моя дочь Наташа, которая с детства знакома со Святославом Теофиловичем и даже, смею надеяться, стала его другом.

Дружба наша продолжается и по сию пору. И когда четыре года назад Дмитрий Николаевич скончался, то Рихтер, приехав в Москву из очередной гастрольной поездки, сыграл в Музее изобразительных искусств имени Пушкина вечер памяти Журавлева. Об этом вечере вам расскажет Наташа, но одно могу сказать: Слава играл, а дух Дмитрия Николаевича витал над всеми нами...

Наталья Журавлева «Под сенью дружных муз»

«Музыкальная жизнь», 1995, №7 (записала Н.Алиханова)

Как я благодарна моим родителям, приобщившим нас к тому кругу людей и интересов, которыми сами жили. У папы вообще была дивная привычка: он никогда ничего не заставлял и не навязывал, он только своим искренним восхищением перед явлениями искусства или литературы захватывал и заражал нас. И таким образом вся наша семья в трех поколениях оказалась самым тесным образом связана с искусством; все мы считаем музыку очень важной составляющей нашей жизни. Какое счастье, что среди папиных и маминых друзей были замечательные музыканты, литераторы, художники! Что десятки лет мои родители дружили с великим музыкантом и человеком Святославом Теофиловичем Рихтером и Ниной Львовной Дорлиак!

С тех пор как они стали брать нас с сестрой на знаменитые рихтеровские "слушания" и с того времени как Святослав Теофилович избрал меня своей помощницей во многих рутинных делах, на которые у него почти не было времени, я имела возможность наблюдать его в разных обстоятельствах его жизни, восхищаться им, погружаться в незабываемую, ни на что не похожую атмосферу этого дома, дышать воздухом, насыщенным искусством и музыкой.

В общем, так получилось, что я стала бывать у Рихтера часто, очень часто. У него же громадные архивы, огромная почта. Много у него было желающих помочь ему, но что-то там не ладилось. И он позвал меня. А я, надо сказать (сейчас это трудно себе представить), была в те времена (середина шестидесятых) бешено, безумно веселая. И мы как начали хохотать: что-то делаем с этими бумагами и в то же время хохочем. В театре, где я служила, была я не очень занята, на "романы", когда нужно было помочь Рихтеру, я тут же плевала. Я могла предаваться этим его делам полностью — и у нас пошло. Он дает мне задание разобрать письма, а сам сидит, занимается. Сколько я слышала! Что он только при мне ни учил! Многие, многие часы, дни и годы моей жизни прошли под звуки рояля Рихтера...

Я не побоюсь обозначить наши отношения высоким словом "дружба": абсолютное обожание с моей стороны и очень какое-то ласковое отношение с его. Притом он не любит меня как артистку, ему не нравится, как я читаю, но это ничего не меняет. При мне он чувствует себя, очевидно, совершенно легко и свободно.

Впрочем, это вовсе не случайно: ведь я познакомилась с Рихтером в раннем детстве.

Мама уже рассказывала, как Нина Львовна привезла Рихтера к нам на дачу где-то сразу после войны. Я-то помню, что в тот момент я стояла на крыльце, а он "железно" уверяет, что я вовсе не стояла на крыльце, а вылезла в дырку из-под забора — в трусах, с двумя толстыми косами. Было мне лет шесть. И будто бы тут же начала бешено кокетничать.

Слава богу, родители очень рано начали ходить на его концерты, и дружба сразу началась между ними. Они, Рихтер и Дорлиак, бывали у наших на Вахтангова, наши бывали у них — жили ведь почти рядом, на Арбате... Мама с Ниной Львовной были на "ты", все они говорили друг другу "Нинуля", "Славочка”, а я — "дядя Слава"...

В гости тогда еще нас не брали, а на концерты брали. Я, конечно, должна признаться, что обмирала по Рихтеру и Дорлиак, это точно. Наша школа стояла как раз напротив дома, где они жили. Помнится, я отпрашивалась с урока, бежала на четвертый этаж (оттуда хорошо были видны их окна) и висела на подоконнике — вдруг голова мелькнет, вдруг уловлю взмах руки...

Вот еще раннее воспоминание. 1953 год. В мае папа попал в Ростове в страшную автомобильную катастрофу. Мама поехала туда, к нему. А Рихтеры именно в это лето сняли дачу у нас, в Новом Иерусалиме, в лесных участках. Помню, как я у них ночевала, как они брали меня с собой на концерты. Я сидела у них на террасе, а он целыми днями занимался — он всегда или занимался, или гулял. Иногда мы играли в замечательную настольную игру "Похождения юного музыканта". Это они ее придумали с художницей Анной Ивановной Трояновской. Там кидаются кости, и можно пролететь вперед или пролететь назад...

Приезжали они с Ниной Львовной прямо к нам на дачу в Новый Иерусалим. Дядя Слава и папа спали на террасе на полу (места в комнатах не хватало). По вечерам, бывало, рассматривали книги по искусству. Я вечно торчала у них за плечами, вслушиваясь в разговоры. Однажды, помнится, разглядывали чудный альбом Гогена в шикарном издании "Скира" — прекрасные смуглые полинезийки, полуголые. Дядя Слава засмеялся: "Вот заставить так ходить Тутика (это я) или Валю (наша домработница)". Я была шокирована: "Какой бессовестный! Что он говорит!". Но в эти незабываемые моменты детства я училась — училась разбираться в живописи, любить ее.

И на знаменитых "слушаниях", которые они с Ниной Львовной устраивали в своем доме, я тоже училась. Родители и судьба подарили мне это счастье. Где бы в те времена я могла услышать "Синюю Бороду" Бартока с Фишером-Дискау? Нигде! "Лоэнгрина" в первый раз в жизни я слышала там. "Летучего Голландца" с Фишером-Дискау — там.

Сколько музыки мы узнали благодаря этим домашним прослушиваниям! Просто гостей там не бывало никогда. Вот такого, знаете ли, сидения за трапезным столом я, во всяком случае, не помню. Даже встречи Нового года, когда устраивались какие-нибудь сумасшедшие балы, — обязательно при этом присутствовали специально приприготовленные номера: музыкальные, литературные. В один какой-то Новый год мы, помнится, слушали "Дон Жуана”. Когда это было? Был бы сейчас в Москве Рихтер, я бы взяла его особую тетрадочку — там уж все зафиксировано!

Однажды он показывал нам "Манон".

В первый вечер это была опера Массне. Мои коллеги-артисты Аня и Миша Маневичи сначала прочли краткое содержание оперы, а затем шло само произведение. В следующий вечер мы слушали "Манон Леско" Пуччини, с Каллас. Обязательным считалось, чтобы та публика, которая была вчера, была и сегодня. Кстати, о публике: все эти действа тщательно готовились, с пристрастием составлялся список приглашенных. А какая аудитория была в те лучшие времена! Генрих Густавович и Сильвия Федоровна Нейгаузы, Габричевские, Алпатовы, Анна Ивановна Трояновская, Геля Фальк (вдова Фалька), художник Дмитрий Михайлович Краснопевцев с женой Лилей, Анатолий Ведерников, молодой еще Стасик Нейгауз. Позже появились совсем еще молодые Олег Каган, Юра Башмет, Наташа Гутман, Лиза Леонская, Андрей Гаврилов. Обязательно — Галя Писаренко и еще какие-то ученицы Нины Львовны; Галя — любимица и помощница — была на все руки, если надо почитать какой-то текст, она и читать будет.

Компании все время менялись, приглашались молодые актеры драматических театров. Здесь Рихтер выступал как культуртрегер — нет, слово это не подходит; я бы сказала, что его деятельность была апостольской — это было несение музыки всем нам.

Святослав Теофилович очень серьезно ко всему этому относился. Ему не важно было, как человек одет, а важно, как он впитывает в себя музыку. "В коня корм" — это его выражение. Слушание музыки — это было событие, к которому надо было внутренне готовиться. Помнится, в те далекие годы перед Пасхой всегда слушали "Страсти по Иоанну" и "Страсти по Матфею", на Рождество — "Рождественскую ораторию" Баха. Однажды я пришла и сказала: "Дядя Слава, я прочитала "Евангелие от Матфея". Он просиял и так меня в макушечку радостно поцеловал: "Умница!". Вот что он ценил!

Один из самых любимых жанров Рихтера — опера. Вагнера он, например, не может слушать спокойно. Такое там он слышит, что у него вдруг сразу переполняются слезами глаза.

Рихтер огромное значение придает тому, чтобы было понятно содержание. Когда он нам показывает большие оперы на родном языке, то сам обязательно пишет аннотации на таких больших листах, где одной-двумя фразами обозначается, что в данный момент происходит. Вот, например, в "Манон" была у него одна прелестная заставка: "Прощание со столиком"; или в начале третьего акта: "Берег моря”. В прошлое лето осуществилась моя мечта: мы наконец прослушали все "Кольцо нибелунга". Когда мы слушали "Кольцо", он все лейтмотивы показывал нам на рояле, чтобы мы понимали всю роскошь и музыки, и исполнения. Еще два года назад он попросил меня по каким-то очень трудным клавирам с нескладным поднотным переводом сделать либретто и читать его. Сам он сидел целыми днями перед слушаниями и на этих своих листах вычерчивал сюжетную линию.

Притом тут я должна признаться, что я не не такая уж большая любительница слушать оперу "живьем", в театре. Мне больше нравятся записи на пластинках, на кассетах. Здесь мне не надо заставлять себя включаться в зачастую плохо поставленное действо. Конечно, многое зависит от режиссера. Святослав Теофилович объяснял мне, что постановка, все мизансцены всегда должны происходить под диктовку музыки. Мы бывали вместе на оперных репетициях и я спрашивала его: "А почему это так?". — "Ну как же, ведь музыка же!”

Мне довелось быть на репетициях в театре Бориса Александровича Покровского. Он гениально репетирует с актерами, добиваясь органичного соединения актерской игры и оперного пения. Он их учил петь так, чтобы выговаривались все согласные, и тогда будет всё понятно, он заставлял их не просто петь, а направлять пение на сценическое действие. Помнится, на первой репетиции, на которой я присутствовала, я была в состоянии шока; открыв рот, я сидела как завороженная, поедая его глазами. И он тут же, при нас, делал чудеса!

Одно время было безумное увлечение Бриттеном (мы, конечно, еще ничего о нем не знали). Рихтер тогда привез много пластинок Бриттена. Слушали "Поворот винта" — в этом сочинении какая-то особая мистика. И любимая всеми нами "зала" в темно-зеленых тонах преобразилась: горела только одна толстая свеча, и такое я помню фантастическое впечатление таинственности, ожидание ужаса — в театре подобного не ощутишь.

Рихтер всегда очень важное значение придавал тому, чтобы все было устроено по — настоящему. И мы все должны были быть соответственно настроены и одеты. Например, помнится, играли бородинцы Форелен-квинтет: жара, а музыканты в смокингах, в бабочках, и "публика" тоже соответствует...

Однажды слушали "Саломею" Рихарда Штрауса. Много было народа (Рихтер тщательно подбирал гостей, чтобы был "в коня корм"). И он заставил меня перед прослушиванием оперы прочесть всю пьесу О.Уайльда в переводе Екатерины Алексеевны Бальмонт. Он заботился, чтобы произведение вошло в тебя навсегда. Добивался катарсиса, потрясения. Потрясениями мы и те образовывались, и наполнялись. Меня всегда пронзает его доверие — что мы, не музыканты, можем это все постигнуть. И никому не было скучно — наоборот, наоборот! Приходили именно слушать музыку и познавать, и воспринимать, и обольщаться ею.

Дом Рихтера был переполнен молодежью, я уже называла многих. Замечательные нам довелось слушать ансамбли, когда он с молодыми музыкантами играл Баха, Альбана Берга. Молодые актеры — я, Митя Дорлиак и наши друзья (мы все в одном театре служили) — закатывали спектакли. Что мы только ни играли, что ни читали! Играли, что называется, и физики, и лирики. Помнится, к его приезду из Америки (60-е годы) поставили "Сганарель, или “Мнимый рогоносец" Мольера. Митя Терехов написал декорации, главную роль играл Митя Дорлиак, главную женскую — я, а лирическую героиню — моя сестра Маша, служанку — Галя Писаренко. Все это шло под какую-то музыку, которую на фортепиано "изображала" Элочка Селькина, ученица Генриха Густавовича Нейгауза. И, слава богу, понравилось, и раз сыграли, и два, и весь "цвет" Москвы радостно собирался на эти представления.

Рихтер любил устраивать и немузыкальные собрания, "чтения". Иногда сам читал — Чехова, например; он обожал Чехова. Но в основном читал папа, притом не готовые свои вещи, вроде "Дамы с собачкой", а и такие, как "Архиерей", "Поцелуй", "Страх", "Огни", "Холодная кровь".

"Живьем" сам Рихтер играл дома, когда что-то обыгрывал. Он, как известно, всегда привык обыгрывать свои программы в музыкальных школах: в гнесинской десятилетке, в школе № 3, где была замечательная директриса, с которой он очень дружил. Там есть музей-комната Рихтера, куда он отдал массу своих вещей — и картин, и подарков, и фотографий.

Отдельно хочется сказать о концертах Рихтера и Дорлиак. Я еще девочкой услышала в их исполнении все романсы Глинки, Рахманинова, французские песни и романсы Прокофьева на стихи Ахматовой, "Любовь поэта" Шумана, циклы Шуберта и Бетховена. Нина Львовна завораживала меня своим обликом, прелестным, тонким, своей чудной сценической манерой. Их двойные концерты незабываемы. У них были такие красивые отношения на сцене, и это тоже пленяло, восхищало.

Мне еще повезло: я с Рихтером и по всей России, и за границу поездила. Я видела, как он работает — как зверь. И когда иногда я слышу про него, что он "капризный”, это совершенно не так. Он абсолютно не капризный, а просто требовательный к другим, а еще более - к себе. Особенно - к себе. Хотя бы эти знаменитые его "часы", "долги". Листы такие, где все записано. Вот он считает, что должен играть шесть или восемь часов в день, а играл, предположим, меньше. Значит, завтра должен прибавить. И их, этих "долгов", накапливается невероятно много. "Тутик, знаете, сколько у меня долгу — двести сорок восемь!" Это то, что он не доиграл...

А наши с ним поездки по стране! В Орехово-Зуеве Рихтер должен был играть в клубе, построенном еще Саввой Морозовым для своих рабочих. Туда заранее позвонили из филармонии: "К вам едет Рихтер". Те не поверили: не может быть, небось, обманывают, завлекают, чтобы билеты раскупили. Или поселок под Владимиром (не помню его названия), куда из Владимира даже привезли рояль, своего там не было. Казалось бы — составь программу из известных, популярных вещей, сыграй Чайковского, сыграй Рахманинова. Что вы! Шуман — этюды по каприсам Паганини, Гайдн, Бетховен.

Мы приехали в Набережные Челны (тогда город Брежнев). Рассказывали, что собралось бюро райкома: "Что делать-то? Рихтера кто пойдет слушать? Надо музыкальные школы поднимать"... Тут звонок из концертной кассы, кассирша звонит: "Билеты вам, райкомовским, оставлять или нет? У меня все расхватали". Помнится, там зал амфитеатром, я вышла объявлять, смотрю — не только по стенкам стоят, но и в проходах, в четыре ряда. Я в ужасе: "Им же не выстоять, шуметь будут!". Никто даже не шелохнулся...

У меня такая особенность — я часто плачу от восторга, от потрясения. В Суздале, когда он играл балладу Шопена, я заливалась слезами. Пошли аплодисменты, поклоны. Он: "Тутик, идите объявляйте следующее сочинение". — "Дядя Слава, я не могу, глаза поплыли". Он сердится: "Нельзя же так реветь! Вы же работаете!". Я: "Нельзя так играть!".

В город Уральск (где Чапаев утонул) мы приехали с опозданием на два часа. Я ужасалась: "Сейчас нас убьют, растерзают!". Подъезжаем к филармонии — толпа. Ждут. Увидели нас, восторг полный. Помню этот простой зал, крашеный дощатый пол сцены. Публика сидит и на сцене, и в проходах, и на подоконниках. Еще светло, летние северные сумерки. Сначала ламп не зажигали. Рихтер играл в полумраке, вернее, в полусвете свою сложнейшую программу. И у меня опять текли слезы...

Перед этими концертами Рихтер так волновался! Кажется, ну подумаешь! Ну кто там что скажет? Но эта его высочайшая к себе требовательность! Однажды, у себя дома он учил этюды трансцендентного исполнения Листа. Мы с Наташей Гутман были неподалеку, разбирали бумаги. Пришло время обыгрывать. Просим: "Ну, сыграйте нам, ну, пожалуйста!". Он: "Ой, как страшно, я очень волнуюсь!". — "Дядя Слава, перед кем вы волнуетесь?" — "Как перед кем? Перед Листом!!!"

Во время его зарубежных поездок я была с ним на одном потрясающем концерте в Туре, во Франции. В этом, теперь уже ставшем знаменитым, "амбаре" он играл Баха. Рядом там располагается военный аэродром — в дни концертов все полеты отменялись. Однажды он плохо себя чувствовал, концерт перенесли или был внеочередной, и полеты не отменили. Он играл Баха, "Итальянский концерт". И именно в той части, где у фортепиано пианиссимо, начали гудеть самолеты. Он и бровью не повел. Он так сыграл пианиссимо, что все забыли про шум, осталось только чудо. Когда все кончилось, французы (а они, как известно, довольно холодноваты и надменны) вскочили с мест. Музыка и душа человеческая победили проклятую технику!

А теперь я хочу рассказать про концерт памяти папы. Рихтер играл в Музее изобразительных искусств 8 декабря 1991 года. Музейные работники — страшно трогательно — почти все билеты отдали нам, чтобы мы могли позвать папиных друзей и почитателей. Тех, кто раньше и мечтать не мог попасть "на Рихтера". Рядом со мной сидели, как цыплята, мои студенты-актеры, которых я пригласила на концерт.

В первом отделении Рихтер играл сонату Гайдна. Одна из частей сонаты рисовала прямо папин характер. Когда Святослав Теофилович заиграл ее, вдруг возник папка, с его огромными сверкающими глазами, и, казалось, он что-то радостно говорил, заглядывая по своему обыкновению в лицо собеседнику. По залу даже пошел какой-то ток, все встрепенулись, все его узнали. А когда Рихтер заиграл сонату Бетховена, хлынули слезы. Но не было безысходной скорби, от которой кричишь, а легче не становится, а была в этой музыке только высота, полет к свету...

Коммерсантъ-Daily 01 июня 1996 г.

Святослав Рихтер: второе открытие Америки

Рихтер знаменит везде, но везде по-разному. В последние полтора года американские меломаны открывают для себя его творчество, можно сказать, заново: крупные фирмы звукозаписи выпустили в свет собрания архивных записей, которые смогут внести коррективы в представления американцев об искусстве великого пианиста. Между тем до сих пор его отношения с музыкальной Америкой были не совсем просты.

В 1960 году Святослав Рихтер впервые сыграл цикл концертов в Бостоне, Чикаго и Нью-Йорке. И хотя слухи о невероятном таланте советского пианиста и предшествовали его приезду, такого шквала восторженных страстей не мог предположить никто. В памяти большинства слушателей остался именно первый визит, хотя позже Рихтер возвращался в Америку в 1965 году и в начале 70-х. Вслед за тем, однако, наступило затишье. Конечно, были записи. Но сам пианист никогда не интересовался их коммерческим успехом. В США никто не обладал на них исключительными правами, никто не занимался и активной рекламой разрозненных дисков, записанных крупными фирмами -- такими как Deutsche Grammophon, RCA, Philips и Angel/EMI.

Как известно, записывать Рихтера всегда было непросто. И дело было даже не в советских бюрократах, а в чрезвычайной требовательности самого музыканта: его пожелания "ограничиться" девятью репетициями перед выступлением с оркестром, как и его просьбы повторить все сначала уже после того, как звукооператоры получили идеальные, на их взгляд, варианты всех частей -- все это вошло в фольклор мира грамзаписи и уменьшило энтузиазм компаний. Студийные записи быстро сошли на нет. И хотя Рихтер оставался одним из наиболее активных и плодотворных исполнителей, отдельные диски, быстро исчезавшие из продажи, не могли дать полного представления о его репертуаре. К примеру, по каталогам больших фирм невозможно догадаться о том, что Рихтер играл шесть поздних сонат Бетховена, Вторую, Седьмую и Девятую Скрябина, четыре концерта и более десяти сонат Моцарта.

Граждане США не имели возможности компенсировать упущенное концертами. Слетать на ежегодный музыкальный праздник в Турень или на фестиваль Бриттена в Олдборо мог не всякий, а концертов в Америке больше не было: официально Святослав Теофилович не любил перелетов, а на самом деле просто не очень полюбил Америку. Вслед за ним и фирмы грамзаписи про нее стали забывать: целый ряд пластинок выпускался только в Европе или в Японии. В итоге для рядового американского любителя музыки Рихтер остался в памяти как пианист, знаменитый в 60-е годы, а потом -- неизвестно, игравший ли вообще.

Помощь покинутым американцам пришла с неожиданной стороны. Ряд мелких фирм начал выпускать раздобытые правдами и неправдами записи рихтеровских европейских концертов. Пиратские и полупиратские записи выходили на виниловых дисках, но появление CD облегчило труд предприимчивых поклонников искусства Рихтера. К началу 90-х годов изрядная часть репертуара "украинского исполнителя" -- как стали выражаться продюсеры, которые могли проведать что-нибудь о пианисте, только проверив его место рождения по карте СНГ -- была представлена на дисках итальянских бутлеггеров. Как правило, не было указано место записи, не было вкладыша с биографическими сведениями (не считая поминаемого всуе города Житомира), а главное -- казалось, что записи сделаны магнитофоном, спрятанным в кармане слушателя, сидящего в 15-м ряду и окруженного туберкулезными больными. О разрешении пианиста не могло быть и речи -- более того, Рихтер написал в итальянский журнал La Musica протестующее письмо. Любители музыки пожали плечами и решили, что их право хоть как-то знакомиться с творчеством пианиста важнее, чем его собственное право выбирать, какие записи этого достойны.

Но то ли время само все расставляет по местам, то ли продюсеры крупных фирм заметили, что вот уже 30 с лишним лет как расхватывают любые диски Рихтера, невзирая на качество записи, но эта хаотическая догуттенберговская эпоха кончилась. За последние полтора года сначала Philips собрал все доступные записи европейских концертов и кое-как их запихнул на 22 диска, потом London/Decca выпустила шесть томов, Praga/Chant du Monde понемногу опубликовала архивы Пражского радио, и, наконец, BMG выпустила десять дисков из архивов "Мелодии". Реклама по-прежнему минимальная, но теперь проигнорировать феномен Рихтера не могут даже критики из больших газет.

Спектр критических оценок и сегодня довольно широк -- от ворчливого признания, что Рихтер вышел за ограниченные рамки советского музыкального мира, до искренних открытий -- вроде того, что другого такого пианиста земля не носила со дня смерти Ференца Листа. Правда, панегирики знаменитостям не очень приняты, и каждый находит к чему придраться. Майклу Уолшу из Time Magazine не по вкусу исполнение как раз сонаты Листа -- запись, которая, между нами говоря, отправляет варианты, записанные многими современными виртуозами, если не на свалку, то в некое бескалорийное и безопасное для здоровья хранилище. А Бернард Холланд из New York Times укоряет Рихтера за раннюю запись, где он неправильно понимал бетховенскую нотацию и трактовал форшлаг как короткую ноту вместо задержания. Помимо придирок к давно исправленным ошибкам остаются вкусы, о которых не спорят даже в применении к великим. Едва ли найдется меломан, для которого любое рихтеровское исполнение отменит нужду во всех прочих. Один предпочтет сонаты Шуберта (особенно Д.960 и Д.850) в исполнении Артура Шнабеля, другому ближе к сердцу окажется мелодраматизм Горовица в интерпретации Скрябина. И конечно, армии неофитов проигнорируют все переиздания, поскольку их не украшает клеймо цифровой записи.

Но интересно другое: те, кто помнит американские гастроли 1960 года, едва ли заменит их в своей памяти чем-либо иным. Но благодаря лавине новых дисков теперь можно сравнить, как играл Рихтер одни и те же вещи в Карнеги-Холле и где-нибудь по ту сторону океана, где чувствовал себя более комфортабельно. И тут-то выяснится, что сонаты Бетховена, Прокофьева и Скрябина, потрясшие Нью-Йорк в октябре 1960 года, были лишь искаженной тенью того, что в те же самые годы приводилось слушать по какому-нибудь обычному абонементу посетителям Большого зала консерватории.

ВИКТОР ХАТУЦКИЙ

Коммерсантъ-Daily 01 июня 1996 г.

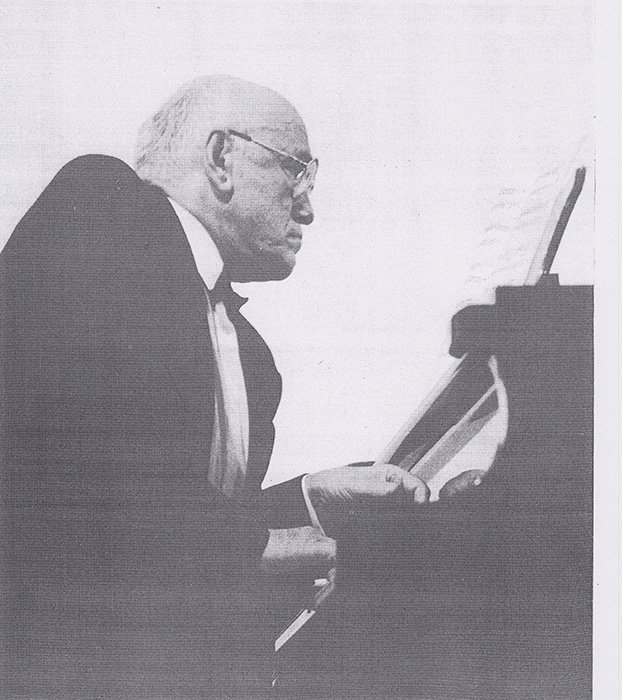

Юрген Майер-Йостен

"Музыкальная жизнь", №3-4, 1996

Всё приходит в последний момент

На протяжении всех десятилетий своей долгой и драматичной концертной карьеры Святослав Рихтер очень редко общался с журналистами, неохотно давал интервью. Особенно журналистам советским. Можно лишь гадать о причинах такой идеосинкразии к прессе у человека, известного своей общительностью и доброжелательностью. Возможно, его всегда удерживало оправданное опасение, что любое такое интервью почти неизбежно соскальзывало с чисто музыкантской колеи в область околополитическую, которой великий артист был неизменно и подчеркнуто чужд. Ток или иначе, но лишь несколько лет назад в прессе появились развернутые беседы с ним, которые вела во время поездки Рихтера по России журналистка В.Чемберджи (впоследствии они оформились в отдельную книжку).

Почитателям артиста на его «исторической родине» - в немецкоговорящих странах - повезло несколько больше. Надо заметить, что количество его почитателей и масштабы «культа Рихтера» в Германии, Австрии (как и в ряде других европейских стран) ничуть не меньше, чем в СССР, а теперь в России. Десятки преданных фанатиков его искусства не только собирают диски с записями пианиста, прислушиваются к каждому сказанному им слову, но даже путешествуют за ним по маршрутам его гастрольных турне.

Есть немало городов и городков, где существуют своеобразные сообщества, кружки почитателей Рихтера. Один из таких центров - маленький Вельс на Западе Австрии, где мне как-то довелось провести вечер среди местных любителей музыки, собравшихся на концерт Олега Майзенберга. Фойе местного театра - он же концертный зал - украшено портретами всех блистательных представителей русской пианистической школы, регулярно выступающих в Вельсе. Ну, а имя Святослава Рихтера вызывает у местных меломанов поистине священный трепет и влечет за собой множество рассказов о встречах с артистом, который многократно бывал тут. Так что не случайно именно там, в Вельсе, я получил в подарок от одного из руководителей местного музыкального общества Ф.Маршаллинга небольшую брошюру из серии «Музыканты в беседах», с портретом нашего артиста на обложке. Серия эта было выпущена еще в начале 80-х годов пианистом, музыковедом и музыкальным деятелем Юргеном Майер-Йостеном в издательстве «Анри Литольф». Брошюра, посвященная С.Рихтеру, содержит интереснейшие мысли музыканта о его репертуаре, о подходе к концертной деятельности. Думается, что и нашим читателям будет интересно познакомиться с некоторыми высказываниями Рихтера (в переводе с немецкого). Лев Гинзбург.

Как концертмейстер хора Одесской оперы я постоянно пытался играть так, словно я играю в концерте. Поэтому меня очень там любили и все со мной охотно работали. Опера в Одессе имела тогда примерно такое же значение, как сегодня в Мюнхене, и располагала большим репертуаром. Там были очень интересные постановки, например, «Турандот» Пуччини, «Джонни наигрывает» Кшенека или многие советские оперы и, конечно, Верди, Чайковский и Вагнер.

Фортепианную литературу я в то время не мог недооценивать, хотя бы потому, что до той поры я ее еще и не играл. Я начал вообще только в восемнадцать лет ее изучать; в девятнадцать почувствовал в себе уверенность, достаточную, чтобы дать концерт- программу из произведений Шопена. Но я не обладал еще никакой фортепианной техникой, поскольку всегда играл как целый оркестр. Для вагнеровских опер это очень хорошо подходило, но jeu perle и прочее у меня еще отсутствовало. Поэтому первый концерт был для меня очень большим событием. Я был очень взволнован: в девятнадцать лет от оперной к фортепианной музыке! Это было уже само по себе довольно смело. При этом некоторые вещи я уже играл довольно часто и удачно. Эти пьесы я поставил в конец программы концерта, и таким образом заключение этого вечера прошло очень хорошо, особенно Четвертая баллада. Перед этим Полонез-фантазия был сыгран плохо, как и Прелюды, Скерцо E-Dur - с фальшивыми нотами как результат нервозности. Но потом шла Четвертая баллада, и она была действительно хороша. Как и четвертый Этюд cis-moll (опус 10) - он удался блестяще. Я его много штудировал и мог играть в бешеном темпе. Его так и надо играть, потому что он помечен темпом Presto. Балладу f-moll Шопена я играл также на приемных экзаменах в консерватории, и меня сразу же приняли. Эта пьеса действительно грандиозна! Коду я играл в оригинале, поскольку она в действительности не так уж трудна. Против отдельных перестановок, при условии, что все ноты остаются и их можно слышать - я не имею ничего. Например, в октавных местах Юморески Шумана.

Однако начало бетховенской сонаты Hammerklavier я, разумеется, играю в оригинале, и левая рука тут требует куда большей силы, чем правая. Я был еще студентом, когда впервые в мире сыграл Шестую сонату Прокофьева в открытом концерте, и это был недюжинный поступок Нейгауза, разрешившего мне играть ее.

Многие музыканты тогда говорили, что Нейгауз просто сошел с ума. Ведь свою Шестую сонату Прокофьев сам сыграл сначала по радио, это и была настоящая мировая премьера. Но потом он счел ее чересчур сложной для себя и тут Нейгауз сказал ему: «Тогда ее сыграет молодой Рихтер!»

Я познакомился с Прокофьевым только на этом концерте, когда он после моей игры поднялся на сцену и пожал мне руку. Перед этим Нейгауз успокаивал Прокофьева, и тот ему поверил. У меня - такова уж фатальность моей судьбы - опять-таки не было времени, чтобы спокойно выучить сонату Прокофьева, потому что перед этим мне предстояло еще сыграть одну из сонат Моцарта на студенческом вечере. Только за день до концерта я смог, наконец, выучить прокофьевскую сонату наизусть - после того, как два дня занимался по двенадцать часов. Я знал, что это, в сущности, катастрофа, но так со мной происходит всегда. Эту сонату, вероятно, не так уж легко выучить наизусть, но ее удобно играть, если, скажем, сравнить с Восьмой сонатой, моей самой любимой. Впрочем, и Седьмую, и Четвертую я очень люблю. Третья - которую я не играю - в своем роде стоит особняком, а посвященная мне Девятая несколько «домашняя» - Sonata domestica.

Мое первое и поныне единственное выступление как дирижера было своего рода аферой: лишь десять дней я готовился к концерту с Кириллом Кондрашиным, и это - все. В ту пору еще не очень доброжелательно относились к новой музыке и даже Второй виолончельный концерт Прокофьева поначалу отклонили. Но мне он понравился; он его еще вместе с Ростроповичем несколько переработал. Теперь уже не помню, от кого исходила тогда эта идея, что мне нужно дирижировать, от Нейгауза или Ростроповича. Во всяком случае, звучало это так: «Мы хотим это попробовать, ты должен продирижировать. И я сказал: «Ладно, посмотрим».

Как раз тогда, в 1952 году, я сломал себе палец на правой руке, и притом в драке, к которой я вообще-то не имел никакого отношения. Мы сидели с двумя друзьями в каком-то буфете под Москвой, когда там появился совершенно пьяный человек, который вел себя чудовищно. Два солдата хотели его связать, но он, парень лет эдак 25-ти, оказался очень сильным и свалил солдат на пол. Мне удалось его в конце концов схватить и убедить успокоиться. На следующий день один из моих пальцев так распух, что пришлось пойти к врачу. Он принял это за нарыв. Но к ночи палец так разболелся, что наутро я отправился к другому врачу, на сей раз хирургу. Он сделал рентгеновский снимок, и нашел, что маленький кусочек кости откололся и необходимо срочно что-то предпринять. С помощью теплого воска он выправил мне палец и тот, слава Богу, не остался неподвижным - а именно это мне угрожало.

Естественно, в тот момент я стал задумываться о том, что буду делать, если не смогу больше играть правой рукой. В качестве первого шага выучил Концерт для левой руки Равеля. Однажды вечером, перед сном, мне пришла в голову мысль: все знают, что у меня не работает палец, и теперь я использую это, чтобы дирижировать. Так оно и получилось. Я провел десять дней с Кондрашиным, который учил меня давать ауфтакт и так далее, то есть учил дирижировать. Палец тем временем уже зажил, но в этом я, конечно, не признавался. Потом у меня было всего три репетиции с оркестром. Это было очень легкомысленно, но все прошло хорошо. После концерта я получил письма, где говорилось, что теперь я не должен останавливаться на этом, обязан продолжать дирижировать. Но я это все же оставил. Сказал себе: «Позже, позже я это сделаю». Но вот теперь прошли уже многие годы, а я все еще говорю «позже». Мне просто надо слишком много сделать как пианисту.

И еще кое-что другое произошло тогда же, в вечер после моего дирижерского выступления. В ту пору я уже частенько жил у Нейгауза и вел себя, по правде говоря, несколько бесцеремонно. Сразу же после возвращения домой я сел за рояль и сыграл Этюд а-moll опус 10 № 2 Шопена. Он, кстати, никогда не получался у меня особенно здорово, но той ночью вышел прекрасно! Я был в таком приподнятом настроении, из-за того, что с дирижированием все прошло так хорошо. Нейгауз, услышав это, появился из другой комнаты и сказал: «Слава, это было немножко чересчур быстро!» Потом а-moll-ный Этюд еще пару раз у меня получался здорово, но только на «бис». То же самое у меня и с gis-moll'ным Этюдом.

Я нахожу, что не обязательно нужно играть все этюды Шопена. Я вообще против этой практики исполнения всего целиком – «всех сонат», «всех этюдов» и так далее. Исключение для меня составляет «Хорошо темперированный клавир». Еще студентом я прошел с Нейгаузом примерно пять прелюдий и фуг оттуда. Позднее уже самостоятельно штудировал все сочинение. В этом случае я действительно придерживаюсь мнения, что каждый пианист обязан играть полностью весь «Хорошо темперированный клавир», и притом наизусть. Сам же я теперь в концертах обязательно ставлю на пюпитр ноты. Не из-за проблем с памятью, а потому что один добрый друг как-то сказал мне нечто такое, что произвело на меня большое впечатление. Его мысль сводилась к следующему: «Ладно, вы играете «Хорошо темперированный клавир» наизусть. Но подумайте - не кажется ли это вам несколько непочтительным по отношению к Баху?» Об этом я серьезно задумался и нашел, что это действительно неуважительно. Поэтому теперь я играю это сочинение по нотам.

Сначала я сыграл вторую часть «Хорошо темперированного клавира» еще в 1944 году, перед студентами в Тбилиси, во время моих гастролей по Кавказу. Потом, в 1945 или 1946, исполнил уже в Москве «Хорошо темперированный клавир» целиком, и притом на протяжении шести вечеров. Программы их строились всегда так: сначала шли восемь прелюдий и фуг, а затем какое-либо большое произведение другого композитора, скажем «Аппассионата» или что-нибудь подобное. Спустя некоторое время я опять оставил «Хорошо темперированный клавир» в покое и вернулся к нему позднее, сыграв заново. Сама идея играть Баха только на чембало не находит у меня сочувствия. Можно спокойно играть его и на чембало, но тогда уж не весь вечер, но вперемежку с фортепиано. Целый вечер на клавесине - это звучит так бедно! Из баховских же концертов я играю, между прочим, d-moll'ный и А-Dur'ный, а также С-Dur'ный концерт для двух фортепиано. Я не настолько альтруистичен, чтобы играть только для слушателей, нет, я играю прежде всего для самого себя! Если получается хорошо, то и слушателю, вероятно, от этого кое-что перепадает. Один знакомый музыковед однажды спросил меня: «Почему вокруг вас вырастают какие-то невидимые стены, когда вы играете?» Мой ответ гласил: «Потому что меня самого это не касается, я этого даже не замечаю». Гораздо важнее, однако, удовлетворена ли мною публика!

Я играю Первый и Второй концерты Рахманинова, Третий охотно слушаю, но не играю. Почему? Потому что мне очень нравится, как его играют другие. Если бы другие интерпретации мне не понравились, он уже давно был бы в моем репертуаре. То же самое относится и к Рапсодии на тему Паганини Рахманинова, которую другие тоже играют вполне убедительно. Существует, например, фантастическая пластинка Гари Графмена. Вообще, почти все пианисты, играющие Третий концерт Рахманинова, делают это хорошо. Клиберн хорошо играет; однажды слышал, как его очень красиво играл Флиер, а также молодой Могилевский. Это очень красивое сочинение с большим шармом, типичным для Рахманинова.

Что касается предписываемых повторений в классических произведениях, то тут я придерживаюсь такого мнения: тому, кто не играет повторы в последней части «Аппассионаты», вообще должно быть запрещено играть эту сонату. Того, кто пропускает повторы, нужно освистывать. К сожалению, однако, никто не свистит! То же самое относится и к первой части В-Dur'ной Сонаты Шуберта, хотя почти каждый опускает здесь повторения. Я их играл всегда. Но после концерта обязательно приходят в артистическую музыканты и хотят знать: «Почему вы это играете со всеми повторениями?» Однако, когда я спрашиваю людей из публики, которые тоже приходят за кулисы, не было ли это слишком длинно, они всегда отвечают: «Нет, ради Бога, конечно нет!» Публика чаще всего вообще ничего не знает о повторениях, но она инстинктивно ощущает полноценное повторение как правомерное, органичное. А для музыкантов, для пианистов это всегда слишком затянуто.

Я нахожу это просто гнусным и глупым. Вот подтверждение того, что эти пианисты по-настоящему не понимают музыки. Они боятся, что это будет скучно, потому что не способны поддерживать напряжение и не уверены в самих себе. Сказанное в той же степени относится к сонатам Шопена, которые я по этой причине вообще больше не могу слушать. Не так давно я разговаривал с одной молодой пианисткой, кстати, весьма неплохим музыкантом. Она пожаловалась, как трудно ей всегда дается начало h-moll'ной Сонаты Шопена. Я заметил: «Ну, возможно, это поначалу, но во второй-то раз, при повторении экспозиции первой части, это должно быть уже легче». Она ответила: «Но повторение я не играю, никто вообще этого не делает». На это я спросил: «И вам не стыдно»? Действительно, она вскоре ощутила стыд, так как с тех пор стала играть Сонату с повторами и позже рассказала мне, что у нее все стало получаться очень хорошо. А ведь в действительности так куда легче: если в первом проведении возможна излишняя напряженность, нервозность, то второй раз обязательно получится лучше. Получится крещендо, потому что ты себя чувствуешь свободнее. В моей практике не было случая, чтобы в первый раз получилось хорошо, а при повторении - хуже.

Повторения являются обязательными для каждого музыканта. Сказанное мною о сонатах относится и к симфониям, например, к бетховенской Пятой. В последней части необходимо повторить С-Dur'ный эпизод. Никогда не принимается всерьез, когда я говорю, что чувствую себя просто обокраденным, если выпадают повторения. Я же пришел, чтобы послушать все произведение, а меня лишают его части! Ну, а купюры в операх - даже в таких, которые, вообще-то, вовсе не сложны для восприятия, как, например, «Травиата»! Эта опера превратилась в своего рода попурри, от «Травиаты» там не много осталось. С «Риголетто» происходит нечто подобное, хотя и не в таких масштабах. Самое плохое в этих купюрах, что именно они делают произведение скучным, ибо оно становится статичным.

Еще один образец глупости и невежества людей представляют собой многие новые оперные театры и концертные залы. Фестивальный дом в Байрейте идеален в акустическом отношении: певцам не приходится здесь напрягаться больше, чем необходимо. Но новые театральные здания строят так, словно этого идеального образца не существует; его ни разу не повторили. Ну почему все остальные залы не построили так же?

Своим исполнением Экспромта As-Dur, опус 90, № 4 на шубертовской пластинке 1971 года я удовлетворен в полной мере. Сонату с-moll я записал на пластинку лишь позднее. Я нахожу, что запись Сонаты B-dur в целом удалась мне лучше. Скерцо и Финал просто хороши, да и первая часть вышла неплохо. Она сохраняет, как мне кажется, напряжение, вопреки огромным паузам, но они необходимы. Когда я играл эту Сонату мои коллеги часто спрашивали меня: «Слава, скажите, почему вы взяли такой медленный темп»? А ведь я при этом играю даже не molto moderato, но, в сущности, только moderatо. Другие же играют непременно Allegro moderato или просто Allegro. Первым из сочинений Шуберта, которое я сыграл еще студентом была фантазия «Скиталец». За ней последовала. Соната D-Dur опус 53. Как-то я услышал ее в исполнении одной студентки - страшно долгом и настолько скучном, что просто невозможно было выдержать. Тогда я сказал себе: «Просто не может быть, чтобы Шуберт был настолько скучен». И я решил сам сыграть эту сонату. Случилось так, как со мной бывало обычно. Меня спросили как-то: «Когда у вас следующий концерт?» - «Через двадцать дней» - непроизвольно ответил я и продолжал на вопрос о программе: «Ну, среди прочего Шуберт, Соната D-Dur». После этого я начал ее учить, и в концерте она получилась фантастически...

Впоследствии я занялся G-Dur'ной Сонатой-Фантазией и ее я люблю больше всех, даже больше чем D- Dur 'ную. Затем пришла очередь большой а-moll'ной Сонаты, малой а-moll’ной, маленькой А-Dur'ной Сонаты (большую А-Dur'ную я играть не буду). Дальше шли с-moll'ная, неоконченная С-Dur'ная, H-dur'нaя, е-moll’ная Сонаты, большая Соната B-dur. Кажется, всего у меня в репертуаре десять шубертовских сонат. Насколько мне известно, именно я ввел их в концертную практику в России - до того их у нас не играли. И они сразу нашли большой отклик у публики.

Дебютируя в 1961 году в Париже, я сыграл сначала смешанную программу: Брамс, Скрябин, Дебюсси, а во втором концерте - Шуберта, неоконченную Сонату C-Dur, маленькое Allegretto c-moll и во втором отделении Сонату B-Dur. И парижане сразу все поняли. Вообще публика в Париже реагирует как термометр, к тому же она состоит в первую очередь не из музыкантов. Я не очень-то люблю музыкантскую публику. В Германии, например, публика в музыкальном отношении несколько чересчур образована, и поэтому легко теряется спонтанность восприятия. Концерт в этом случае уже не является приключением, а скорее почти учебным мероприятием...

Многие пианисты отказываются исполнять неизвестные вещи. Но я не могу все время играть одни и те же сочинения, которые всем знакомы. По этой причине, скажем, «Аппассионату» я вообще не хотел бы больше слышать, не играю ее уже много лет. В 1960 году сыграл ее в последний раз в Нью-Йорке, к тому же очень плохо. Я был тогда по-настоящему болен. Все складывалось для меня ужасно во время тех первых гастролей в США. Эта самая другая половина земного шара показалась мне поначалу и психологически и географически ужасной. Перед вторым клавирабендом - с Сонатой Гайдна и сочинениями Прокофьева - какой-то врач дал мне лекарство - своего рода успокоительное, «средство для улыбки». Когда я уже находился на эстраде и играл, все происходящее стало казаться мне комичным. К сожалению, именно этот концерт был записан и потом с этой записи сделали пластинки. Позднее, еще в Америке, я записал «Аппассионату»' в студии специально для пластинки, но и эта запись не особенно хороша. Полагаю, что запись сонаты с концерта в Москве гораздо лучше.

Что касается фантазии «Скиталец» Шуберта, которую я уже играл, будучи студентом у Нейгауза, то тут мне лишь гораздо позже удалось достичь настоящей свободы. Ее нельзя играть академично: как мало какое другое сочинение она требует риска. Шуберт оказал большое влияние не только на Листа, но и воздействовал, по моему мнению, прежде всего своими песнями, на Вагнера, особенно на «Валькирию», а также и на «Тангейзера».

Из всех сонат Вебера я играю только одну, что в d-moll’e. Мне всегда хотелось сыграть и первую (C-Dur), но я до сих пор к ней еще не приступил. As-Dur'ная Соната мне нравится меньше, как и е-moll'ная: в последней первая тема кажется мне очень плаксивой. Разумеется, сонаты Вебера нужно было играть. Увы, их можно услышать очень редко. У нас в России некоторые пианисты играют их действительно хорошо, прежде всего Сонаты C-Dur и e-moll.

Уже много лет назад я прекратил занятия живописью. Я заметил, что все время повторяюсь. То, что удавалось мне легко, было неплохо, но вперед я не продвигался. Это мне в конце концов наскучило. Если заниматься чем-то всерьез, то нужно идти вперед, но для этого у меня не хватало времени.

Однажды на Рождество мы пригласили к себе друзей с детьми и познакомили их с записью оперы «Гензель и Гретель» Хумпердинка. Одна из приятельниц пересказала сначала содержание каждой картины по-русски, немного в народном духе. Затем появились заготовленные мною заранее листки бумаги, на которых печатными буквами было написано, что в тот или иной момент происходит, кто с кем говорит и так далее. Много, много листочков - наподобие плакатов. С их помощью у друзей создавалось впечатление, что они видят оперу. Таким же образом мы познакомили гостей с «Лоэнгрином» и «Саломеей». А в сцене из оперы «Гензель и Гретель», где дети засыпают и появляются ангелы, мы выключали электричество и зажигали свечи на Рождественской елке. В эти дни мы также обязательно слушаем пластинку с записью Рождественской оратории Баха.

Про меня рассказывают, что якобы я однажды остался недоволен своей игрой и поэтому только для себя тут же сыграл всю программу еще раз. Это вздор! Правда же состоит в том, что я действительно после концертов часто остаюсь в зале, чтобы позаниматься - но только потому, что должен проиграть другую программу для следующего своего концерта. Вот вам еще одна легенда. Ну почему, в самом деле, я должен был бы еще раз повторять программу, которую только что сыграл?

Камерный концерт Альбана Берга я играю охотно - он очень интересен. Это не значит, что он мне особенно близок, он кажется мне даже старомодным, но это хорошее, рафинированное сочинение, иногда может быть немного слишком «ученое». Не нравится мне, когда музыка превращается в науку, то есть когда искусство становится наукой. К сожалению, именно так происходит с Пьером Булезом и всей новой музыкой. У них музыка приближается к науке и это мне не нравится. Мне хочется получать удовольствие с помощью музыки, а Булез как раз против удовольствия в музыке. Я не против Новой венской школы и ее последователей, наоборот, я за существование разных художественных направлений, если в них проявляет себя талант или гений. Но я решительно против догм, которые утверждают, что должно быть так и никак иначе. В искусстве я за радость, за удовольствие.

Ничего не имею против таких композиторов как Сен-Санс, чей Пятый концерт я и сам играл. Всегда хотел также сыграть Второй, g-moll'ный концерт, но до этого пока руки не дошли. Концерт d-moll Брамса я не играю, но не потому, что он мне не нравится. Первую и вторую часть и очень люблю, третью меньше. Но нельзя же играть все!

Из Шопена я тоже играю лишь Второй концерт, из Бетховена - Первый и Третий, Рондо B-dur и Хоровую фантазию. Я также очень часто играл Пятую сонату Скрябина, и в конце концов добился кое-чего из того, что хотел: легкости и быстроты. Всего же я играю пять сонат Скрябина: Вторую (Соната-фантазия), и, помимо Пятой, еще Шестую, Седьмую и Девятую.

Из сочинений Листа в моем репертуаре выделяются оба фортепианных концерта. Но его «Пляску смерти» я не буду играть ни при каких обстоятельствах, мне эта вещь не нравится. Мне претит этот «байронизм»! Не нравится мне и Соната «Данте», а «Pensieroso» («Мыслитель») я нахожу совсем кошмарным. Напротив, «Sposalizio» («Обручение») прекрасно, а Сонет Петрарки As-Dur - гениальная и благородная вещь, которую, увы, все играют так банально! Но нечто вроде «Chasse niege» («Метель») я опять-таки терпеть не могу, в нем есть что-то банальное. «Feux Follet» («Блуждающие огни») - хорошая пьеса, хотя в конце становится несколько сомнительной. Но «Liebestraum» и «Вечерние гармонии» фантастичны, а «Дикая охота» хоть немного a la Мейербер, но действительно хороша; впрочем, в этой пьесе есть немного от фантазии «Скиталец». Из Трансцедентных этюдов Листа я играю всего восемь: Прелюдию (это своего рода поднятие занавеса), фантастическую а-moll’ную пьесу, «Пейзаж», «Feux Follet» («Блуждающие огни»), «Eroica», «Дикую охоту», Этюд f-moll и «Harmonies du soir» («Вечерние гармонии»). В таком порядке я играл их в первом отделении одного из клавирабендов. Остальные этюды отсутствуют в моем репертуаре. «Мазепу» я нахожу, например, гораздо лучше в оркестровой версии. Я вообще люблю симфонические поэмы -Листа, особенно первую, очень красивую Горную симфонию («Что слышно на горе»), но также и совершенно гениального «Орфея» и «Гамлета». Вместо этого постоянно играют «Тассо», относительно слабую вещь. Вообще за последнее время я Листа несколько запустил, и хотел бы сейчас чаще к нему возвращаться. Соната h-moll - такое гениальное произведение! Я хотел бы ее снова играть, но также и этюды, или скажем, «Долину Обермана» из «Годов странствий», которую я очень люблю.

В день концерта я предпочитаю три часа позаниматься и затем делать все, что хочу; перед самым концертом, быть может, еще полчаса или даже целый час поиграть. Может быть, самое важное: не есть слишком много! Иногда мне приходилось готовиться мало, и тем не менее концерт проходил хорошо, может быть, как роз тогда, когда я делал такие вещи, которые делать не следует. Тут не существует никаких правил. Лучше всего было бы так разграничить свою концертную жизнь: один месяц только заниматься, затем месяц или полтора почти каждый вечер играть, но только две сольные программы или концерт с оркестром, а потом опять сделать паузу. Но у меня всегда получается так, что во время концертных поездок я вынужден еще учить что-то новое, потому что всегда есть какие-то обязательства. Но, конечно, в этом всегда сам бываешь виноват. Если у меня, к примеру, есть месяц, чтобы что-нибудь подготовить, то поначалу я почти ничего не делаю, и начинаю только в последние недели всерьез браться за дело. И потом оказывается, что срок чересчур короток.

Сам я всегда хочу сделать иначе, но у меня не получается. Так, как это было, когда я в первый раз играл Шестую сонату Прокофьева, так и осталось. Всегда в последний момент! Если у меня нет четкой даты предстоящего концерта, я не могу работать, не могу себя заставить. Но потом, когда деваться некуда, в самый последний момент, времени остается едва-едва, и все приходит само собой в последние дни. И тогда я нахожусь в совершенно особом настроении.

Опубликовано в журнале "Музыкальная жизнь", №3-4, 1996

Вера Васильевна Горностаева

«Музыкальная жизнь» №9, 1997

Вера Васильевна Горностаева

«Музыкальная жизнь» №9, 1997

Само имя его символично

12 апреля. День рождения Нейгауза. Рихтер собирает у себя учеников Генриха Густавовича (естественно, не всех, их было слишком много). Стоят повсюду фотографии Нейгауза. Огромное количество цветов, настроение праздника. Мы слушаем Концерт Шопена в исполнении Нейгауза, Фантазию Шопена — его записи. Ощущение благоговейного, посвященного его памяти вечера, который организован талантливым режиссером, продуман в каждой мелочи.

А как Рихтер играл концерт 10 октября, год спустя после смерти учителя. Была скупая афиша: «10 октября. Святослав Рихтер». Программа — те же сонаты, которые играл Нейгауз. В афише ни одного слова о том, что это концерт его памяти. Портрета Нейгауза на сцене нет. Не обозначено. Но все понимают, все помнят, что это такое, 10 октября. Вышел Рихтер, не во фраке (и это тоже важно). Он вышел не как артист, принимающий аплодисменты и цветы. Он вышел как ученик, играющий в память учителя. Это заметно по мельчайшим деталям, но об этом нигде не заявлено. Рихтер представлял собой некий феномен, близкий в каком-то смысле тому, что было заложено в самой школе Нейгауза. Это очень интересный феномен. Нейгауз, его класс и его школа были взаимопроникновением двух культур, к которым он одинаково принадлежал, — западноевропейской и русской. И в этом смысле Слава был как бы продолжением Нейгауза, и потому оказался столь созвучным ему и был его любимейшим учеником. Оба эти человека были объединены пространством мировой культуры, из которой росли корни и того и другого. Слава родился в Житомире — опять совпадение: Нейгауз тоже родился на Украине, в Елисаветграде. У обоих славянская кровь мешалась с немецкой: у Рихтера — мать русская, отец немец, у Нейгауза — мать полька, отец немец; стало быть, соединение славянского с германским и там и здесь. Представьте себе рихтеровского отца органиста, всю жизнь игравшего на этом инструменте; это от него Рихтер получил прививку европейской традиции.

Нейгауз прожил какую-то часть жизни в Европе, получал образование в Берлине, в Италии, в Вене у Годовского, и все это в юные годы. Затем он вернулся и стал «невыездным» до конца жизни: где-то в середине жизни его один раз выпустили в Варшаву и еще один раз в Прагу, и больше никуда. Рихтер, естественно, потянулся к Нейгаузу, и они моментально попали в единое духовное поле. Совершенно ясно — эти люди были друг другу предназначены. Их отношения — тема отдельной статьи.

А эта тема — тема смешения культур в рихтеровском творчестве — для меня очень важна. Потому что мы, выросшие, скажем, на концертах Софроницкого, Юдиной, столкнулись с чем-то для нас неожиданным. После «Симфонических этюдов» Софроницкого мы впитывали совсем иной воздух в тех же «Симфонических этюдах», которые звучали в концертах Рихтера. Это был совершенно другой Шуман. Вот случай, о котором я сейчас внезапно вспомнила. Как-то Слава позвал нас в гости, меня и Алика Слободяника. И неожиданно предложил послушать пластинку с «Юмореской» Шумана в собственном исполнении (для него очень нетипично!). Сказал: «Знаете, я так давно это записал, я даже забыл, мне интересно, что это за музыка». Ну конечно, он же не преподавал, не общался беспрерывно с фортепианными произведениями. Поставил нам пластинку. Я в его Шумане ощутила влияние немецкой философии. Великий немецкий идеализм, который живет в музыке Шумана, звучал в игре Рихтера. Все лирические образы «Юморески» были прочитаны с такой чистотой, с такой высотой, лишенные чувственности, к которой мы привыкли у Софроницкого. У того всегда земная была музыка — и надломы, и трещины, и чувственное звучание рояля, и глубокий тембр самого фортепианного голоса. А у Славы музыка как бы почти стерильная, парящая, освобожденная от плоти земной. Временами это казалось как-то уж слишком «по-немецки», особенно второй номер. Хотелось бы слышать какое-то рубато, какую-то раскованность. А тут — метрично. И метричность этой темы меня заставила задуматься; но я не фиксировалась на этом специально...

Ну вот прослушали мы «Юмореску». Молчание. Что можно сказать в присутствии Рихтера о только что прослушанной его записи? Мы смущенно молчим. Восхищаться? Пошло... Рихтер не тот человек, в присутствии которого можно восхищаться его игрой. И мы так ничего и не произнесли, но только он вдруг сказал очень сокрушенно: «Все-таки ужасный педант...» Я никогда не забуду, к а к он это сказал: «ужасный педант» — по поводу собственной пластинки. И поняла почему — вот из-за этой метричности. Он ее тоже заметил. Услышал ее и как бы увидел себя в зеркало, и это была самооценка, даже не конкретно какого-то отдельного номера, а, может быть, всего в целом. «И все-таки ужасный педант...» А потом: «Ну, пойдемте пить чай».

Рихтер — он был к себе... ну, не то слово «строг», он был к себе жесток, беспощаден, он сам себе ставил отметки. Он очень редко был доволен собой. Однажды он совершенно гениально играл все те же «Симфонические этюды» в Зале Чайковского. Мы сидели с Рудольфом Керером. Помню его игру до сих пор. Я была потрясена, хотя я много раз слышала это произведение в его исполнении. А во втором отделении шли «Картинки с выставки», я это тоже у него много раз слышала. Достаточно проходной вариант, ну, скажем так, для него неудачный. И вот реакция публики: после первого отделения — вежливые, хорошие аплодисменты, прочные такие, после второго отделения — крик, шум, скандёжка. Мы прибежали к нему в артистическую с Рудиком. Он только что со сцены, взмыленный, не сыграв еще ни одного «биса». Повернулся к нам: «Ну что, ну что... Вот. Вот и играй им после этого. Я же удачно, — сказал он скромно, — сыграл «Симфонические этюды» — и три хлопка. И я неважно сыграл Мусоргского — и посмотрите, что делается». И так это он огорченно сказал, так трогательно...

Он вообще был смиренным человеком, только сейчас осознаю, до какой степени смиренным. Мы сталкиваемся постоянно: пузырится кто-то, ничего собой не представляющий, мелькает на экране телевизора каждый день, саморекламой занимается пошлой, в политику лезет, не брезгует ничем, лишь бы «набить» этот самый зал, услышать эти вожделенные вопли публики.

Мы вот недавно услышали всемирно знаменитого вундеркинда, который приехал и многих огорчил. Огромным количеством шлягеров, «игрой на успех», виртуозной железобетонностью и, к сожалению, утратой той поэтической красоты душевной, которую мы так любили в его юном возрасте. А публика надрывалась. Так что овации зала не всегда соответствуют значимости события.

Рихтер был человеком планетарной славы, бремя славы, которая обрушилась на его плечи, — это все-таки дьявольское искушение; искушение быть настолько знаменитым. «Быть знаменитым некрасиво...» Быть таким знаменитым, каким был он — да, можно было бы впасть в олимпийское спокойствие по отношению к своей игре. Тем более что вокруг — одни фимиамы. Они звучали от многих, за исключением, наверное, Нины Львовны, которая была его самым искренним и верным судьей. Представить себе, сколько лести окружало этого человека, сколько цветов, восторженных рецензий. И как при этом сохранить смирение? Но такова была его натура. Общаясь с ним, я видела прежде всего его ироничное отношение к себе. В нем никогда не было того, что мы называем «самоуспокоенностью», «самоуважением», я уж не говорю о самодовольстве, это вообще не приложимо к таким, как он.

Наверное, это шло от его христианства. Есть черты, которые единодушно отмечают все, кто его близко знал. Они входят в очень, для меня сейчас, когда он умер, стройный и цельный его образ. Ну, например, сторона его характера, о которой все сейчас вспоминают: при нем невозможно было злословить. Вот собрались, начинаются разговоры о том, о сем, обязательно станут кого-то ругать. Не получалось при нем! Он немедленно поворачивал разговор. Едва начнут о каком-нибудь музыканте говорить что-то плохое, он тут же о нем вспомнит что-нибудь хорошее. Становится ясно, что ему это неприятно. А поскольку он был для нас человеком, вокруг которого была особая аура, ты невольно подпадал под этот очень тонкий, незаметный диктат. При нем невозможно было сказать пошлость, вульгарность, рассказать чрезмерно фривольный анекдот. С ним это не совмещалось.

В поздние годы его нелюбовь к ритуальным приходам поздравителей в артистическую. Он убегал после концерта. Он понимал бессмысленность этой традиции: стоишь, к тебе приходят, говорят комплименты, ты в ответ произносишь что-то. Не любил ничего формального. Не любил и никогда не давал интервью. Относился с иронией ко всему, что «около».

Он не любил даром проведенного времени. И я заразилась от него этим пониманием ценности времени. Тому, что время не должно так утекать в песок, как это у нас происходит на каждом шагу.

Он не смотрел телевизор. Однажды мне сказал: «Вера, вы знаете, телевизор нельзя смотреть, это страшно вредно. Там же радиация, облучение». Конечно, дело не в том, что он берег свое здоровье, а просто телевидение было для него примером той самой суетности, которой он всю жизнь сторонился. Телевизор, галдеж за столом, болтовня по телефону — это все было не для него, не про него.

Рихтер был человеком, который не разговаривал по телефону, — об этом знали все, кто был с ним близко знаком. «Можно Святослава Теофиловича?» — «Вы знаете, он не разговаривает по телефону» — «Как?!» — «Ну вообще!» Он говорил по телефону только с одним человеком — с Ниной Львовной. Однажды объяснил (это было, еще когда он жил на старой квартире, в Брюсовом): «Вера, вы знаете, я понял, что телефон — это величайшее зло в человеческой жизни». Я ответила: «Да, да, мы все это понимаем». — «Так вот, я это понял всерьез. Представьте, вы встаете утром со свежими силами и с каким-то ощущением чистоты предстоящего дня. И что происходит? Вам звонят — ну, за два часа вам звонит восемь человек. И вы чувствуете, что за два часа вы израсходованы, истрачены, замызганы... Вы знаете, что я сделал? Я перестал платить за телефон. Чтобы от него избавиться». — «А что было потом?» — «Пришел телефонный мастер и сказал: «Гражданин Рихтер, у вас не уплочено за телефон за три месяца. Вы что, не собираетесь платить? Заплатите, а то мы у вас отключим телефон». Я сказал: «Голубчик, отключите его, пожалуйста. Мне не нужен телефон». Он сказал: «Вы что дурака валяете? Я ведь серьезно отключу телефон». — «Так отключите! Мне в о о б щ е не нужен телефон». И ему отключили телефон. На его половине не было телефона. А когда они переехали на Бронную, ему уже просто не поставили телефона. Телефоном располагала бедная Ниночка, которая отдувалась за всех и вся.

Отчего это все было? Я уже говорила — он не любил ничего суетного. Не любил тратить жизнь на пустяки. Если вы приходили к нему в гости, то попадали в сценарий, им заранее подготовленный. Обычно как это бывает? Застолье, сидим за столом в течение трех часов, потом расходимся, ничего не приобретя. Я помню много приглашений к Рихтеру, и каждая встреча обязательно была с каким-то замыслом. Это всегда было связано с произведениями искусства — музыкой, живописью, театром. Скажем, устраивается выставка картин Пикассо. Там были и вещи, подаренные Пикассо (Святослав Теофилович был с ним знаком). На столе лежала уникальная книга, все ее рассматривали: «Кармен», иллюстрированная Пикассо. Чего только не придумал Слава, чтобы выставка состоялась и была на высоте. Он в то время жил еще на старой квартире, где была очень большая комната, так называемый «зал»; впрочем «зал» был и в новой квартире тоже, Слава обязательно хотел, чтобы в доме был такой «зал». Три комнаты соединили в одну.

Нина Львовна жаловалась, что у них сумасшедший дом. Слава готовит выставку Пикассо. Он всех измучил: выставка Пикассо, уверял он, не может быть в прямоугольном зале, должен быть, например, семиугольник, соответствующий этой живописи. Мастера работали с утра до вечера, выстраивая из фанеры или картона этот семиугольник, как он нарисовал. Потом это все должно было быть обшито серой рогожкой (а при советской власти ее надо было еще достать!). Над каждой картиной он сделал маленькое освещение, как в музее. И я помню, как мы пришли, и как он нас водил, и как он сиял, и как подобрал музыку, подходящую к Пикассо. Это было действо. Вы уходили из его дома с ощущением абсолютной незабываемости этого вечера.